2025年10月14日

デジタルスタンプラリー完全ガイド:企画から運営まで成功の秘訣を徹底解説

デジタルスタンプラリー完全ガイド:企画から運営まで成功の秘訣を徹底解説

1. はじめに

近年、スマートフォンを活用したイベント企画が急速に普及しています。

その中でも特に注目を集めているのが、デジタルスタンプラリーの活用です。

従来の紙でスタンプを押すスタイルとは異なり、スマートフォンを使って参加者がスタンプを集めるスタイルのイベントは、

商業施設、住宅展示場、動物園、水族館、観光協会などの様々な業界で効果的に活用されています。

この記事では、デジタルスタンプラリーの基本的な概要から運営のポイント、

効果的な景品選定まで、企画立案者が知っておくべき全てを詳しく解説します。

2. デジタルスタンプラリーとは

デジタルスタンプラリーは、参加者が特定の場所を訪れるたびに

スマートフォンを使ってデジタルスタンプを集めるイベントです。

これにより、従来の紙を使ったスタンプラリーよりも手軽に、

そして付加価値を付けたイベントを実施することができます。

特定のアプリ専用のスタンプラリーもあれば、

アプリ不要でブラウザ参加ができるスタンプラリーもあります。

アプリが必要な場合、ダウンロードがネックになることが多いので、

ブラウザで参加できるシステムを選ぶと良いでしょう。

3. 紙との違いとデジタル化のメリット

デジタル化と従来の紙での運営の最大の違いは、その形式と管理の方法です。

紙のスタンプラリーでは、参加者は紙の台帳を持ち歩き、あらかじめ決められた場所にあるスタンプを自分で押したり、

係の人に押してもらう形式です。

一方、デジタル化では、スマートフォンを使ってスタンプを集めるため、紙を必要としません。

このため、紙を無くす心配がなく、紙の管理や再発行の手間が省けます。

また、デジタルデータを活用することで、リアルタイムで参加者の動向を把握することができます。

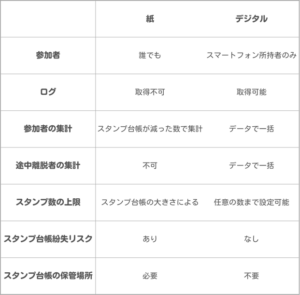

▽紙のスタンプラリーとデジタルスタンプラリーの比較

デジタル化のメリット

1.コスト削減

デジタル化では、紙の印刷や配布にかかるコストが不要です。

また、スタンプ台帳の紛失の心配がなく、再発行も不要なため、運営コストを大幅に削減できます。

さらに、スタンプ台の設置が不要のため、係の人がスタンプを押す場合の人件費や運営費も抑えられます。

2.データの可視化・ログの取得

リアルタイムで参加者の行動データを収集できるため、効果的なマーケティング分析が可能です。

これにより、どの地点に人気があるのか、どのようなルートが取られているのかを把握できます。

3.柔軟な運営

デジタル化は、急な変更や追加にも対応しやすいという特徴があります。

新しいスタンプポイントの追加や、特定の時間限定イベントの開催も簡単に行えます。

4.回遊を誘導でき、滞在時間が延びる

デジタルスタンプラリーは、参加者を特定のエリア内で回遊させるための有効なツールです。

イベント会場や施設内など、人を誘導させたいところへあえてスタンプ取得場所を設定できるため、

人の回遊を促すことができ、参加者の滞在時間の延長が期待できます。

滞在時間の延長が実現できると、昼食や夕食や軽食をとることにつながったり、

お土産を購入するなど金銭的な恩恵も期待できます。

5.環境への配慮とSDGsへの貢献

紙の使用を削減できるため、環境に配慮した運営が実現します。

これにより、SDGsやエコ志向のお客様に対してもアピールできるポイントになります。

デジタル化により、繰り返し利用可能なシステムを構築できるため、長期的に見て環境負荷を大幅に削減することが可能です。

環境に配慮した取り組みとして、企業のCSR(企業の社会的責任)活動の一環としても積極的にアピールできる要素となります。

デジタル化のデメリット

1.初期設定の手間

デジタル化を導入する際には、システムの設定やテストが必要です。

各スタンプ獲得場所の選定や、取得ルートなどを考えます。

また、クイズラリーや謎解きの要素を入れる場合、正解を選んでいるのにスタンプが取得できない、

などの不具合が起きないように確認することが大切です。

2.技術的な障害

参加者がスマートフォンを使えない場合や、通信環境が悪い場所では参加が難しくなります。

また、システムの不具合やバグが発生するリスクもあります。

4. アプリは本当に必要?企画形式の選び方

デジタル化を検討する際、「専用アプリを開発すべきか」という問題に直面することがあります。

実際には、アプリ型、ブラウザ型、紙タイプの3つの形式があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。

アプリ型のメリット・デメリット

<主催者側のメリット>

- ・運営コストの削減:紙のスタンプカードやチラシの印刷が不要になるため、印刷費や配布にかかる人件費を抑えることができます

- ・データ収集が可能:アプリを使うことで、どの場所に何人が訪れたのか、どの時間帯に参加者が集中しているのかといったデータをリアルタイムで収集できます

- ・柔軟なコンテンツ設定:デジタルであれば、期間限定のクイズラリーや謎解き要素を加えるなど、紙では難しい仕掛けを組み込むことが可能です

<主催者側のデメリット>

- ・初期設定の手間:スポット設定やシナリオ構築、動作テストなど、スタンプラリー開始前に時間と労力が必要です。特に外部業者に依頼する場合は、費用も発生します

- ・通信環境や端末依存:スタンプ取得にはスマートフォンと通信環境が必要なため、電波の悪い場所では動作しない可能性があります。

また、古い機種やOSバージョンでは動作しないケースもあり、参加者からの問い合わせ対応も必要になります

<参加者側のメリット>

- ・スタンプの持ち運びが不要:紙のスタンプカードをなくす心配がなく、スマートフォンさえあればどこでも参加できます

- ・限定コンテンツを楽しめる:アプリによっては、スタンプ取得後にクーポンが表示されたり、フォトフレームで記念写真が撮れたりと、紙では味わえない仕掛けもあります

- ・リアルタイムで達成状況を確認できる:残りのスタンプ数や、現在地から最寄りのスタンプポイントがすぐに確認できるなど、利便性が向上します

<参加者側のデメリット>

- ・アプリのダウンロードが手間:スタンプラリー用の専用アプリが必要な場合、「ダウンロードが面倒」「容量が足りない」といった理由で離脱してしまう可能性があります

- ・スマートフォン操作に不慣れな層への配慮が必要:高齢者やデジタル操作に不慣れな方にとっては、アプリの操作が難しく、参加を諦めてしまうこともあります

アプリ不要のブラウザ型のメリット・デメリット

スタンプラリーをデジタル化する際、アプリのダウンロードが不要なブラウザ参加型のシステムを採用することで、主催者・参加者の両者にとって参加のハードルを大きく下げることが可能になります。

<主催者側のメリット>

- ・導入のハードルが低い:アプリの開発やストア申請などが不要なため、スピーディーに企画を立ち上げることができます。

短期間のイベントや、試験的な導入を考えている主催者にとって、柔軟に対応できる点は大きな魅力です - ・参加率の向上が期待できる:参加者がアプリをインストールする手間がない分、離脱率を減らすことができます。

QRコードを読み取るだけで参加できるシンプルさは、多くの人にとって心理的なハードルが低く、結果として参加者数の増加が見込めます - ・費用対効果が高い:アプリ開発に比べて圧倒的にコストが抑えられるため、限られた予算でもスタンプラリーを実施することが可能です

<主催者側のデメリット>

- ・カスタマイズの限界:アプリに比べて、細かい機能やデザインの自由度に制限がある場合があります。

高度なゲーム性や複雑なアニメーション演出などを重視する企画には、やや物足りなさを感じることもあります - ・通信環境の影響を受けやすい:アプリと違い、オフライン状態での利用が難しいため、通信状況が悪い場所ではスタンプの取得に時間がかかる、または読み取りができないといった不具合が起こる可能性があります

<参加者側のメリット>

- ・アプリインストール不要で気軽に参加できる:スマートフォンの容量や操作への不安がある人でも、ブラウザが使えればすぐに参加できます。

特に観光地やイベント会場など、現地で初めてスタンプラリーを知るケースでも、気軽に参加しやすくなります - ・すぐにアクセス・すぐに遊べる:ポスターやチラシに掲載されたQRコードを読み取るだけで、スタンプラリーの画面に即時アクセス可能です。

「ちょっと寄ってみた」レベルのライトユーザーも巻き込みやすいのが特徴です

<参加者側のデメリット>

- ・スマートフォンに慣れていないと操作が難しい:一部の高齢者やスマートフォンの操作に不慣れな方にとっては、QRコードの読み取りやGPS設定などで戸惑う可能性があります。

対面でのサポートや案内ツールを併用することで、この課題はカバーできます - ・通信量やバッテリーの心配:長時間にわたるスタンプラリーでは、インターネット接続が必要なことから、通信量やバッテリー消費を気にする参加者もいます

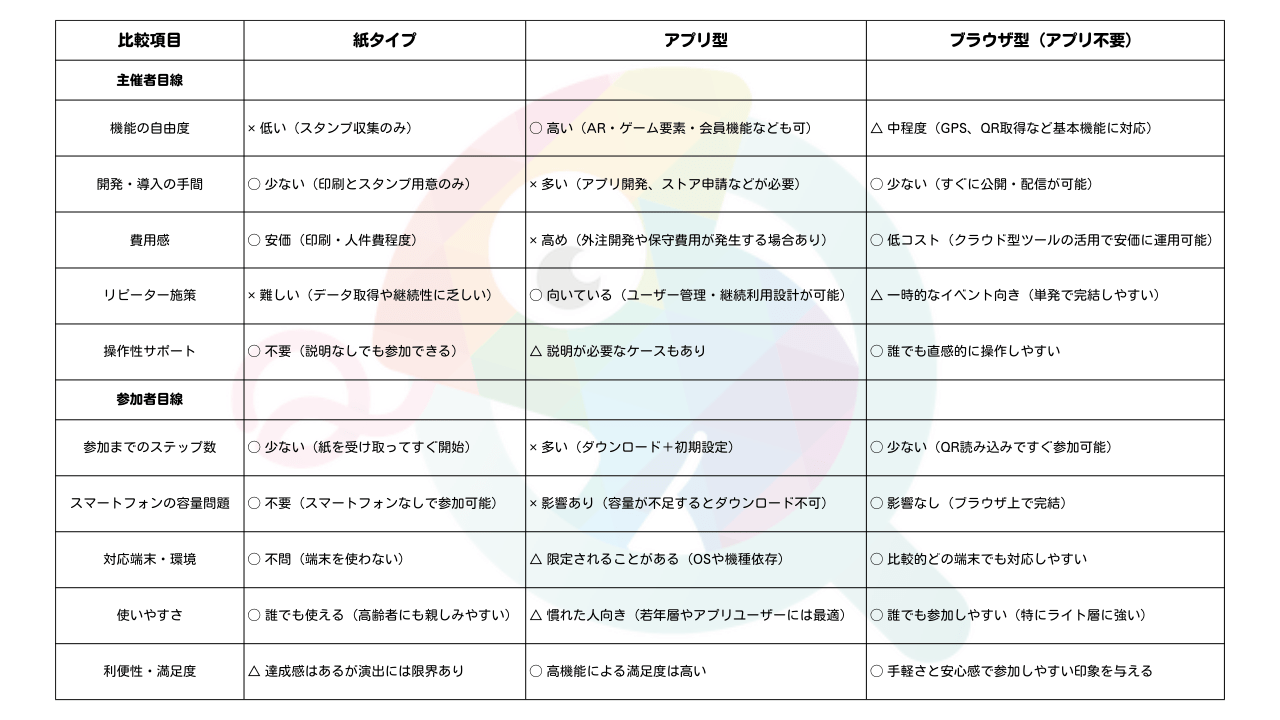

アプリ型とブラウザ型の比較表(主催者目線)

どちらが向いている?ケース別おすすめ形式

<紙タイプが向いているケース>

- ・シニア層やお子さまなどデジタルに不慣れな参加者が多いイベント:高齢者向けのイベントや子どもが対象の企画の場合、紙タイプのスタンプラリーが親しみやすく、参加ハードルが低くなります

- ・期間が短く、準備期間も限られている場合:短期間のイベントや、事前準備の時間があまり取れない場合は、紙スタンプカードの配布で対応するのがスムーズです

- ・観光地や商店街での「お土産的な演出」を重視したい場合:記念に持ち帰れるスタンプカードを配布することで、イベントの余韻や満足度を高めることができます

- ・インターネット接続が難しい環境の場合:山間部の観光地や地下の商業施設、電波状況が不安定なエリアでは、デジタル型が正常に動作しないケースもあります

<アプリ型が向いているケース>

- ・リピーターの囲い込みや会員制サービスとの連携を狙う場合:会員登録やログイン機能と連動させ、CRM(顧客関係管理)に組み込むことで、継続的な来訪を促す仕組みづくりが可能です

- ・ゲーム性を高めた企画にしたい場合:アニメーション、ランキング、ポイントなどのインタラクティブな演出を取り入れたい場合は、アプリ型が最も自由度が高くなります

- ・長期的なキャンペーンに活用したい場合:アプリは継続利用を前提とした設計にしやすいため、通年型の企画や再訪を促すイベントに適しています

<アプリ不要のブラウザ型が向いているケース>

- ・観光地や商業施設など、不特定多数が参加するイベント:その場でふと立ち寄った人にもすぐ参加してもらえる「気軽さ」が大きなメリットです

- ・小規模~中規模のイベントで導入コストを抑えたい場合:短期イベントや予算が限られている企画では、低コストで導入できるブラウザ型が有力な選択肢です

- ・スマートフォン利用が前提のターゲット層に向けた企画:SNSやウェブ検索が日常の20~50代を中心としたイベントでは、ブラウザ型が最もスムーズに機能します

スタンプラリーの形式選びは、参加者の特性・イベントの目的・開催環境によって最適な形が変わります。

すべてをデジタル化すれば良い、というわけではなく、「誰のための企画か」を基準に形式を選ぶことが重要です。

ときには、紙とデジタルの併用というハイブリッド型も有効です。柔軟な設計で、多様な参加者に配慮したスタンプラリーを実現しましょう。

5.効果的な景品選定の極意

スタンプラリーにおいて、魅力的な景品の選定は参加者の意欲向上に直結します。

幅広い世代が楽しめるスタンプラリーは、景品の内容次第で参加者数や満足度が大きく変わり、リピーターを増やす重要な要因となります。

景品の種類とその魅力

スタンプラリーで提供される景品には多様な種類があり、それぞれが特有の魅力を持っています。

例えば、地域特産品はその土地ならではの文化や魅力を伝えるツールとして役立ち、参加者にその場所を訪れる喜びを深めてくれます。

また、限定グッズやオリジナル商品は収集意欲を刺激し、ターゲットとして定めたペルソナに合った参加者が、スタンプラリーを完遂する動機づけを強化する力を持っています。

人気の景品アイデア

<ギフト券や商品引換券・電子マネー>

ギフト券や商品引き換え券、電子マネーは、参加者が自分の趣味や関心に合わせて自由に利用できるという利便性が高く、多くの世代から支持を得られる特徴を持っています。

例えば、全国の店舗で利用できる汎用性の高いギフト券や、特定の商品に利用可能な引き換え券は、具体的な用途が分かりやすく、多くの参加者に満足感を提供します。

<地域特産品>

地域特産品は、ユニークで受け取りやすい景品として、多くの参加者に高い魅力を感じさせます。

地域特産品であれば地元ならではの特色を活かせ、地域の魅力を広めるとともに観光や地元産業の促進につながります。

例えば、地方都市で行われたスタンプラリーでは、地元の名産品や名産のお菓子などが景品として配布され、参加者からも好評を得るケースが多いです。

<限定グッズ>

限定グッズは、特別感を演出するために非常に効果的な景品です。

こうしたアイテムは通常ではお金では手に入らない価値があり、参加者の興味を引くと同時に、積極的な参加意欲を生み出す役割を果たします。

例えば、イベント限定デザインのポーチや、特別に制作されたデジタル壁紙などが挙げられます。

これらはスタンプラリーに参加しなければ手に入れることができないため、引き換えの際に特に印象深い体験を提供できます。

<文具や日用品>

文具や日用品は、実用性が高く人気があります。

これらのアイテムは日常的に使用されるものであり、その必要性が高い特徴から、多くの人々が満足できる傾向にあります。

例えば、ボールペン、メモ帳、エコバッグ、タンブラーなどが人気の実用的な品として挙げられます。

これらの実用品を景品として選ぶことで、受け取った後も継続的に活用される機会が多くなり、スタンプラリーやイベントの記憶を長く留めてもらえる効果が期待できます。

景品選定のポイント

<参加者に合ったアイテム選び>

参加者のニーズや好みに基づいた景品選びが成功の鍵を握ります。

参加者が魅力的と感じる景品を用意することで、イベントの参加意欲が高まり、全体的な満足度も向上します。

例えば、子供が多く来場すると予想されるイベントでは、キャラクターグッズやおもちゃなどを景品に設定すると効果的です。

一方で、大人が主なターゲットとなる場合には、地域特産品や実用的な日用品が参加者に喜ばれる傾向があります。

<イベントテーマとの一致>

イベントテーマに一致した景品を選ぶことは、参加者の興味を引きつけながらイベント全体の印象を高める重要なポイントです。

参加者がテーマと結びついた景品を受け取ることで、イベント体験が一層特別なものとなり、記憶にも深く刻まれることが期待できます。

例えば、地域の歴史をテーマとしている場合、その土地の特産品や歴史を象徴するデザインのオリジナルグッズを景品として設定するのは効果的なアプローチです。

<予算内での魅力的な景品選定>

イベントの目的に沿った景品選びは参加者に喜ばれるだけでなく、予算範囲内で効果的な訴求が可能です。

不適切な選定は参加者の期待を裏切り、逆にマイナスな印象を与える恐れがあります。

予算配分を明確にし、地域特産品など高いコストパフォーマンスを持つアイテムを選ぶことで、参加者の興味を引きつけることができます。

<受け取りやすい形状・サイズの景品>

参加者が快適にイベントを楽しめるよう、受け取りやすい形状やサイズを考慮した景品選びが重要です。

小型でかさばらず、携帯しやすい景品は、参加者の負担を軽減し、イベント全体の満足度を向上させます。

例えば、折りたたみ可能なエコバッグやコンパクトな文房具などは、場所をとらないだけでなく、実用性にも優れています。

景品表示法の詳細ガイドライン

景品表示法は、消費者の利益を保護し、公正な取引を促進することを目的として景品や提供内容における規制を設けています。

この法令を遵守することで、スタンプラリーなどのイベントにおいて参加者の公平性を担保し、法的トラブルを未然に防ぐことができます。

<一般懸賞の場合>

- 景品の最高額:取引価額の20倍または10万円のいずれか低い金額

- 景品の総額:売上予定総額の2%以内

<共同懸賞の場合>

- 景品の最高額:30万円

- 景品の総額:売上予定総額の3%以内

<総付景品の場合>

- 取引価額が1,000円未満:200円

- 取引価額が1,000円以上:取引価額の10分の2

これらの上限を超えないよう景品設定することが必要です。

参加者が安心して参加できる仕組みを構築することで、スタンプラリーの信用性を高め、結果的にスタンプラリーの効果を最大化することが可能となります。

6.活用事例から学ぶ成功のポイント

デジタルスタンプラリーは、人を集めたり、回遊させるための企画のため、その活用は様々な業種に及んでいます。

自治体

笠岡市制70周年を記念したイベントで「かさおか諸島スタンプラリー」と題して実施されました。

紙とデジタルの両軸で行われた企画です。

<企画の概要>

イベントの期間は、2023年1月14日から 3月10日までの 2ヶ月弱です。

6つの島にある 10箇所のスポットを巡って、スタンプを 2種類以上集めると、

地元の特産品など 7,000円相当の素敵なプレゼントが、抽選で70名に当たる、という企画です。

※市制70周年記念ということで「7」という数字が企画に盛り込まれています。

また、少しでも多くの場所を回遊していただくために、

スタンプを3種類以上集めた方には当選確率がアップするという Wチャンスも用意しました。

<結果>

デジタルでの応募だけで約30名ほどの応募がありました。

もともと、これだけの応募が集まるとは思っていなかったそうです。

▷この事例の詳細はこちら

イベント会場

第19回雑煮合戦というイベントで活用されました。

紙とデジタルの両軸で行われた企画です。

<企画の概要>

歩いていける距離ではあったものの、会場が2箇所に分かれていたため、

両方の会場に足を運んでもらえるようにデジタルスタンプラリーも実施しました。

三角パネルを用意して、QRコードを読み取るとスタンプが貯められるものです。

2個スタンプを集めると、イベントのスポンサー様に用意いただいた景品の、おせんべいを交換所でお渡ししました。

<結果>

デジタルだけで430名の参加になりました。

▷この事例の詳細はこちら

住宅展示場

ハウスメーカー3社が持っている住宅展示場3つのうち、

2つ以上回ってスタンプを貯めて、プレゼントに応募する、というものです。

<企画の概要>

集めるスタンプを3つではなく2つ以上でプレゼントに応募できるようにしたことが企画のポイントです。

用意されていた景品は、高圧洗浄機や焼肉ロースターなどの家電製品5つで、とても豪華でした。

昨年の実績では、スタンプ3つだと思ったより応募者数が多くなかったため、

今年は2つ以上で応募できるように変更して、応募のハードルを下げました。

▷この事例の詳細はこちら

博物館

東京都写真美術館様で活用いただきました。

<企画の概要>

美術展だけを見て帰ってしまう人もいるため、館内全体を見てもらえるよう、

カフェやショップにもスタンプスポットを設置しました。

また、スタンプ台帳のデザインはオリジナルキャラクターを採用しています。

さらに、ハンディキャップをお持ちの方にもご利用いただきやすいように全てテキストベースで作成し、

音声読み上げ機能にも対応しました。

▷この事例の詳細はこちら

このように、さまざまな場所で活用されています。

他にも、ショッピングモールでの買い物促進イベントや、

観光地での地域巡りを楽しむスタンプラリーなども挙げられます。

また、スポーツチームのファンイベントでも、デジタルスタンプラリーが人気です。

最終的に、参加者は楽しみながらスタンプを集め、景品を獲得することができます。

商業施設での活用事例

商業施設では、特定の店舗の利用やイベント参加ごとにスタンプを付与し、一定数たまると抽選に参加ができたり、施設全体で利用可能なクーポンや特典を提供しています。

これにより、商業施設の集客を増やす方法でも紹介しているように、施設全体の回遊性が高まり、複数店舗への集客効果が期待できます。

スポーツチームでの活用事例

ファン感謝デーや地域イベントをはじめとしたスポーツイベントの集客アイデア9選!でも紹介していますが、スポーツチームのファンイベントでも、デジタルスタンプラリーが人気です。

スタジアム内の各エリアにスタンプポイントを設置し、チームグッズや選手のサイン入りアイテムを景品にすることで、ファンエンゲージメントの向上が期待できます。

動物園・水族館での活用事例

動物園や水族館などの博物館の集客アイデア!成功事例から学ぶイベント企画の秘訣とは?でも解説していますが、園内の各エリアにスタンプポイントを設置することで、来園者の回遊性を高め、滞在時間の延長を実現できます。

7. 企画から実施までのスケジュール

効果的なデジタルスタンプラリーを企画する際の一般的なスケジュールをご紹介します。

1.企画立案(1~2ヶ月)

目的やターゲット、スタンプポイントの選定などを行います。

この段階で、アプリ型かブラウザ型かの選択も重要になります。

2.システム構築(1~2ヶ月)

必要なツールやシステムの情報収集、選定、導入を行います。

ブラウザ型の場合は比較的短期間で構築可能です。

3.プロモーション(1~2ヶ月)

参加者を集めるためのプロモーション活動を展開します。

SNSや告知を活用したプロモーションが効果的です。

4.実施・運営(1ヶ月)

イベントの実施と運営を行い、参加者のサポートやデータ収集を行います。

5.効果測定とフィードバック(1ヶ月)

イベント終了後、収集したデータを分析し、今後の改善点を検討します。

8.費用について

デジタル化の導入には、いくつかのコストがかかります。

主な費用項目は以下の通りです。

1.システム導入費

ツールやシステムのライセンス費用、初期設定費用が含まれます。

これには、カスタマイズや専用の機能追加にかかる費用も含まれることがあります。

2.運営費

イベント期間中のシステム運用やサポートにかかる費用です。

必要に応じてスタッフの配置やトラブル対応のためのリソースが必要となります。

3.プロモーション費

参加者を集めるための広告費用や、SNSでの告知活動などの費用です。

これにより、より多くの参加者を引きつけることが可能です。

4.景品費

参加者が集めたスタンプに応じて提供する景品や特典の費用です。

景品の選定は、イベントの魅力を高めるために重要です。

これらの費用は安価なものだと50万円〜、高額な企画だと〜2,000万円までになることもあります。

企画の規模、スタンプ数、期間、参加想定人数によって、金額が大幅に変わってくることが理由です。

どのような目的の企画にするか、デジタルスタンプラリーのシステムを提供している会社と相談して企画を成功させてください。

SNSプロモーションの戦略的活用

現代ではSNSが情報発信の主要な手段となっており、幅広いターゲット層に対して低コストでアプローチできます。

効果的なSNS活用方法

- TwitterやInstagramでの告知:ハッシュタグを設置し、話題性を高める

- シェア機能の活用:参加者による拡散を促進

- インフルエンサーとの連携:地域のインフルエンサーに参加してもらい、認知度を向上

- UGC(UserGeneratedContent)の促進:参加者自身が投稿したくなる仕掛けづくり

UGCを活用した広告がすごい!投稿から始まる新しいプロモーションのカタチでも詳しく解説していますが、参加者が自発的に投稿したくなるような体験を提供することで、口コミによる自然な拡散効果が期待できます。

具体的な投稿促進施策

- フォトフレーム機能で記念写真を撮影しやすくする

- 限定デザインのデジタル壁紙を提供

- 投稿者限定の特典を用意

9.簡単にデジタルスタンプラリーを作成できるツール「キュリア」のご紹介

デジタルスタンプラリーを実施するためのツールとして、当社が提供する「キュリア」をご紹介いたします。

キュリアは、誰でも簡単にスマートフォン向けコンテンツを作成できるノーコードツールです。

スタンプラリー以外にも、企画で使えるフォーム機能、デジタル抽選コンテンツなど20種類のテンプレートが用意されています。

キュリアの主な特徴

アプリ不要でブラウザ参加が可能

参加者はアプリをダウンロードする必要がなく、QRコードを読み取るだけですぐにスタンプラリーに参加できます。

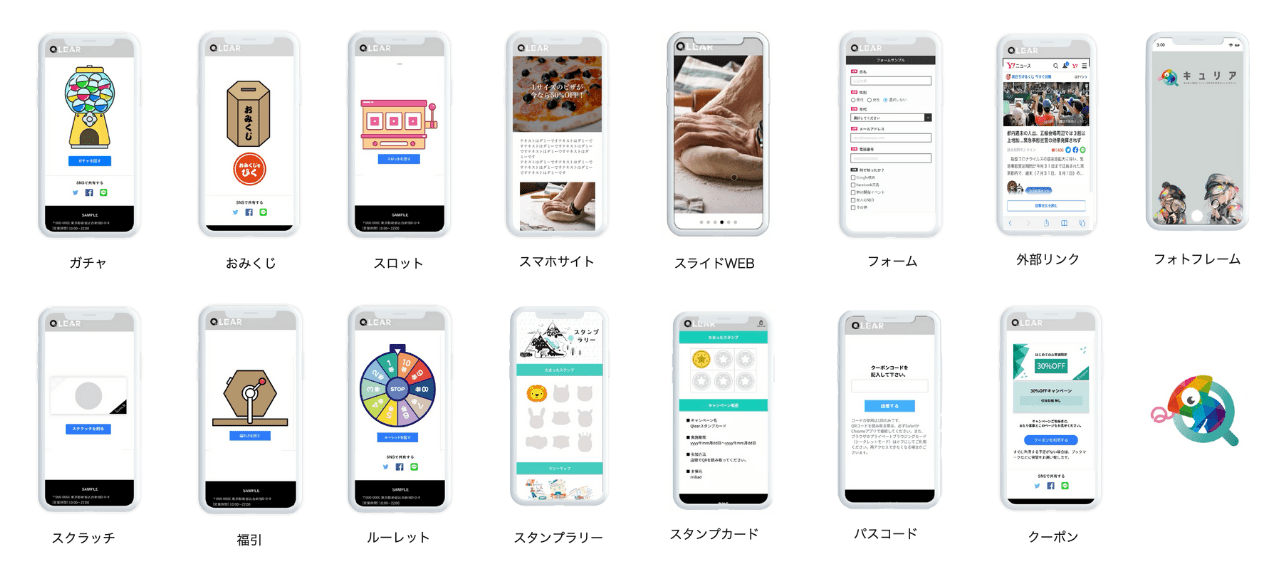

20種類のテンプレート

抽選、ガチャ、おみくじ、ルーレット、スクラッチ、スロット、スタンプラリー、クーポン、フォーム、スワイプLP、フォトフレームなど、多彩なコンテンツを作成できます。

クラウド型サービス

インターネット環境さえあれば、いつでもどこでもコンテンツの作成・管理が可能です。

仕様変更にも即時対応可能なため、イベントの規模や目的に応じた柔軟な運営が可能です。

デザインQR(背景画像が設定可能なQRコード)機能

白黒のQRコードの背景に好きな画像を入れられる、デザインQRというオリジナルのQRコードを作成できます。

オリジナリティを出したり、差別化を図ることができ、詐欺防止にも効果的です。

同じことをデザインソフトで作ろうと思ってもQRコードが読み込めないため作れませんが、キュリアではQRコードの読み取り機能を保ったまま背景画像を設定できます。

データ収集・分析機能

どの曜日や時間帯にスタンプが押されたか、スタンプ獲得後にどのような行動をとったかといった詳細なデータを集めることができるため、次回のキャンペーン施策にも役立ちます。

作り放題で外注費用を削減

キュリアは使い放題であり、コンテンツ同士の連携ができるのも特徴で、仕様に変更があった際にも即座に対応できます。

これにより、キャンペーンやイベントの内容に応じて柔軟にシステムを調整することができるため、外注費用を大幅に削減できます。

スタンプラリー特有の機能

スタンプや景品提供の数が自由に選べる

1つの企画での合計スタンプ数、また、景品をプレゼントするために必要なスタンプの個数などを自由に設定ができます。

例えば、企画では20個のスタンプを用意して、景品はまず5個で1つプレゼント、次に20個すべて集めたらもう1つプレゼント、というように段階を分けて設定することも可能です。

多様なスタンプ獲得方法

スタンプを集める際、キーワードを入力するか、QRコードを読み取るか、URLをクリックするかのいずれかからスタンプ獲得方法を設定できます。

キーワード入力を利用してクイズラリーやキーワードラリーを企画したり、QRコードが読み取りづらい場合にキーワードを入力してもらう、という運用が可能です。

GPS機能による位置情報連携

GPSを利用し、特定の範囲内に入るとスタンプが取得できる範囲を設定できる機能です。

指定した位置情報の範囲内でのみスタンプが取得できるので、実際に足を運ばないとスタンプが取得できないという運用が可能です。

10.景品で成功を収めるための運営方法

スタンプラリーイベントを成功に導くためには、景品の運営方法が重要な役割を果たします。

適切な方法を選定することで、イベント全体の魅力を引き上げることが可能です。

目玉アイテムや抽選による魅力づけ

目玉アイテムや抽選を活用することは、スタンプラリーをより特別な体験にする効果的な方法です。

この方法により、特別感が演出され、参加者の興味を強く引き付けることができます。

具体的には、目玉となるA賞の景品を複数用意して、達成者の早い人から景品を選んでもらう、という方法です。

また、スタンプラリー達成後、抽選に参加することによって景品が当たる、という仕組みもあります。

これにより、達成までのスピードや順番に関係なく、イベント期間中は誰でも平等にA賞が当たるチャンスを用意できます。

景品引き換えや発送の効率化

景品引き換えや発送の効率化は、スタンプラリーの運営をスムーズにし、参加者の満足度を向上させるために重要です。

適切にこれらのプロセスを整えることで、景品の受け渡しや配送における混乱を防ぎ、参加者に円滑な体験を提供することが可能です。

例えば、景品受け取りの期限や配送状況を分かりやすく案内することで、利用者の不満を最小限に抑える対策が有効です。

また、効率的な運営は、参加者にリピート参加の意欲を促す一因となり、イベントの注目度をさらに高める結果につながります。

11.よくある質問

企画立案の際によく寄せられる質問をまとめました。

Q1.デジタルスタンプラリーを無料で作成できますか?

無料のツールも存在しますが、機能が制限されているケースが多いです。

一方で、スマートフォン向けのコンテンツを簡単に作成できるキュリアであれば、専門知識不要で高機能なデジタルスタンプラリーを作成できます。

デザインの自由度も高く、費用を抑えながら効果的なツールを導入できます。

Q2.紙とデジタル、どちらが向いているの?

高齢層が多い施設では、紙とデジタルを併用する方法がおすすめです。

若年層やスマートフォン利用率が高い客層の場合は、デジタルの方が利便性が高く、データ活用もしやすいためおすすめです。

Q3.高齢者にも使いやすいデジタルスタンプラリーはありますか?

キュリアで作成するデジタルスタンプラリーなら、シンプルな操作画面にカスタマイズできるため、高齢者でも直感的に利用できます。

また、QRコードを読み取るだけでスタンプが貯まるため、アプリのダウンロードも不要で安心です。

Q4.デジタル化は効果測定もできますか?

はい。どのタイミングでスタンプを獲得したかというログデータが取得できます。

これにより、来店傾向やキャンペーンの効果を数値で把握し、次回の施策に活かせます。

Q5.複数の場所でスタンプラリーを実施する場合の注意点はありますか?

複合施設や複数の店舗で実施する場合は、参加者が迷わないよう明確な案内表示が重要です。

また、各スタンプポイントでの統一感を保ちつつ、GPS機能を活用して確実にその場所を訪れた人だけがスタンプを取得できるよう設定することをおすすめします。

12.効果測定と改善のPDCAサイクル

デジタル化を効果的に運用するためには、「どれくらいの参加者が利用したか」「どのスタンプポイントが人気だったか」といったデータを把握し、分析することが重要です。

デジタル化は、紙と違ってスマートフォンを通じたデータ取得が可能です。

どの曜日や時間帯にスタンプが押されたか、スタンプ獲得後にどのような行動をとったか、といった詳細なデータを集めることができるため、次回のキャンペーン施策にも役立ちます。

収集できるデータ

- ・参加者数と参加率

- ・スタンプ獲得場所別の人気度

- ・時間帯・曜日別の利用傾向

- ・完走率(全スタンプ獲得率)

- ・離脱ポイントの分析

QRコードとの連携による効果測定

QRコードの効果測定方法でも詳しく解説していますが、スタンプを獲得するためにQRコードを読み取る仕組みにしておけば、スキャン回数や来店履歴がデータとして蓄積されます。

PDCAサイクルの実践

- ・Plan(計画):目標設定と仮説立て

- ・Do(実行):イベント実施とデータ収集

- ・Check(検証):結果分析と課題抽出

- ・Action(改善):次回への改善点の実装

デジタル化と効果測定の仕組みを一緒に導入することで、キャンペーンのPDCAを回しやすくなり、より効率的な集客・売上向上につなげることができます。

13.まとめ

デジタルスタンプラリーは、コスト削減やデータの可視化、柔軟な運営といった多くのメリットがあります。

一方で、初期設定の手間や技術的な障害といったデメリットも存在します。

しかし、適切なツールを選ぶことでこれらの課題を解決し、効果的なイベントを実施することが可能です。

アプリ型かブラウザ型かの選択は、ターゲット層やイベントの性質によって決めることが重要です。

多くの場合、参加のハードルが低いブラウザ型の方が効果的な結果を得られる傾向があります。

魅力的な景品の選定と効果的な運営方法を組み合わせることで、参加者の満足度を高めつつ、主催者の目的達成につながる企画を実現できるでしょう。

スタンプラリー景品には、その選定から運営まで多くの工夫や注意点があります。

参加者の満足度を高めるためには、ターゲット層のニーズに合わせた魅力的なアイテムを選び、景品表示法を遵守することが非常に重要です。

また、地域性やテーマを生かした企画事例を参考にすることで、より集客力のあるイベントの企画も可能となります。

効果的な運営とともに景品の提供手法も工夫し、告知やSNSの活用で幅広い認知を促進することが求められます。

イベント終了後も参加者とのつながりを大切にし、次回へのポジティブな影響を生み出すことを目指しましょう。

キュリアを活用すれば、専門知識がなくても簡単にデジタルスタンプラリーを導入できるので、ぜひ一度企画をご相談ください。