2025年8月5日

アナログとデジタル、どちらを選ぶべき?抽選・スタンプラリー企画の費用と効果を徹底比較

アナログとデジタル、どちらを選ぶべき?抽選・スタンプラリー企画の費用と効果を徹底比較

1.はじめに

商店街の抽選会といえば、赤い玉が出たら大当たりの「ガラポン抽選機」を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

ガラポンを回すワクワク感と、その場で景品をもらえる楽しさは、地域密着型のイベントには欠かせない演出の一つです。

しかし、この「アナログな抽選」は、意外とコストと手間がかかることをご存知でしょうか?

たとえば、100店舗が参加する大型の商店街イベントを例に考えてみましょう。

各店舗に1台ずつガラポン抽選機を用意する場合、レンタル費用は1泊2日で1台あたり5,000円前後が相場です。

さらに、往復の送料が約5,000円と見積もると、1台あたりの総費用は約1万円になります。

これが100店舗分となると、機材レンタルだけで100万円。

しかも、これはたった1日の開催費用です。

さらに問題となるのが人件費です。

ガラポンを回したあとの玉の色を確認する係と、景品を渡す係の最低2名が必要になります。

1人あたり1日1万円の報酬で見積もったとしても、1店舗あたり2万円。

100店舗で合計200万円の人件費が発生します。

つまり、アナログ抽選を100店舗規模で1日だけ開催する場合、合計で300万円以上のコストがかかるのです。

企画担当者にとっては、この「人の手による演出の良さ」と「コスト・工数の現実」のバランスが悩みどころになります。

見落とされがちですが、準備や設営、撤収作業にも時間と労力がかかるため、

一時の楽しさで終わらせるにはあまりにも重たい選択肢とも言えるでしょう。

2.アナログの魅力とコストをリアルに把握しよう

アナログなイベントには、デジタルでは出せない“温かみ”があります。

たとえば、目の前でガラポンを回す体験や、スタッフとのちょっとした会話、

当たりが出たときの拍手などは、参加者の記憶に残る貴重な体験です。

特に地域密着型の商店街や地元イベントでは、「人の手が関わる」こと自体がコミュニケーションのきっかけとなり、

顧客満足度を高める効果があります。

しかしその一方で、運営側にかかるコストや労力は決して小さくありません。

アナログのガラポン抽選のコストを分解してみましょう。

参加人数別に見る費用シミュレーション

より現実的なイメージとして、参加人数ごとにアナログ抽選の費用を試算してみましょう。

このように、参加者が10倍に増えると、費用も比例して跳ね上がるのがアナログ抽選の特徴です。

特に人件費や準備・搬入などの雑費は、スケールメリットが効きにくく、規模が大きくなればなるほどコスト負担が急増します。

人がやるからこその課題も

・玉の色の判定ミス:「あれ?今、赤?オレンジ?」という現場トラブル

・景品の在庫切れ:当たりの景品が足りなくなって慌てて補充

・手書き集計の大変さ:後日集計しても、誰が何回抽選したのか不明

このように、アナログ企画には“人が介在するがゆえの温かさ”と引き換えに、“人が介在するがゆえの不確実性”も付きまといます。

小規模にはアナログが向いていることも

100人程度の小規模開催であれば、総額10万円以内で演出と体験が両立可能です。

ガラポンを回す音と喜びの声が会場に響き渡る。

そんな“昔ながらのイベント体験”を大切にしたい場合には、アナログ抽選も有力な選択肢です。

3.小規模はアナログ、大規模はデジタルが賢い選択肢

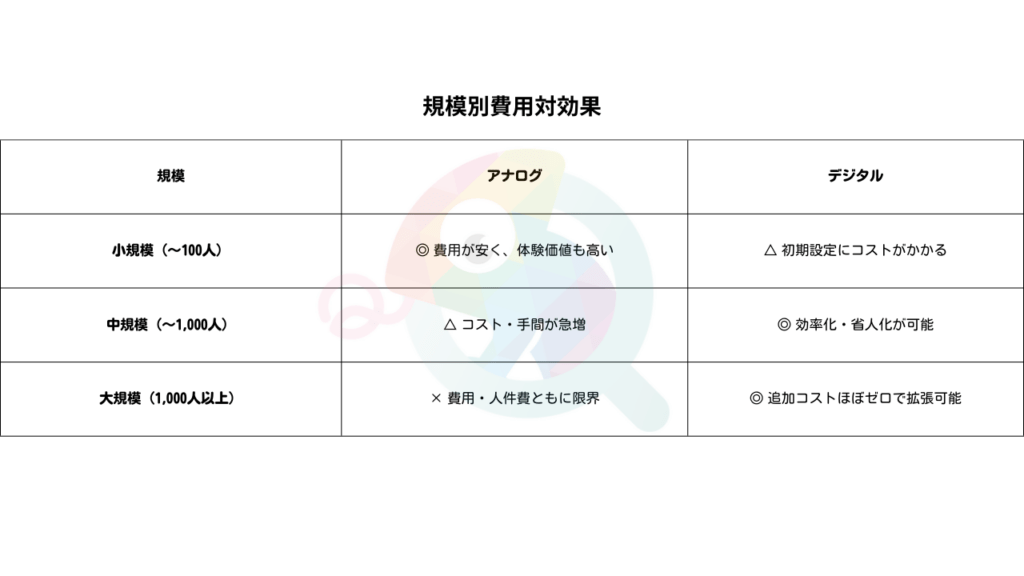

費用構造から見るベストな手法

イベントを企画する上で、「アナログかデジタルか」という選択は悩ましいポイントです。

しかし、参加人数や会場数などの規模によって、どちらが“賢い選択”なのかは大きく変わってきます。

一見すると、デジタル化はコストが高そうに見えるかもしれません。

実際、100人規模の小規模イベントであれば、アナログ抽選でも総額10万円以内で運用可能な場合もあります。

ところが、参加者数や会場数が増えるにつれて、アナログ運営のコストは比例して膨らみます。

その一方で、デジタル施策は初期設定さえ済ませば、運営人数や機材にかかる追加コストを抑えることができます。

小規模イベント(参加者数100人以下)の場合

・ガラポンなどのレンタル費用・人件費・景品代を含めても、約10万円以内で運営可能

・スタッフの手配や景品の手渡しも、商店街や自治会などの協力でまかなえるケースが多い

・温かみや「体験価値」を重視したい場合は、アナログの方が雰囲気に合う

このように、少人数の来場者を丁寧にもてなす小規模イベントでは、アナログ抽選が有効です。

中〜大規模イベント(参加者数1,000人以上)の場合

しかし、参加者が1,000人、1万人と増えていくと話は変わります。

・人件費や備品、景品数も倍々に膨らみ、1,000人規模で100万円、10,000人規模で1,000万円が目安

・ガラポンの台数や備品の保管・搬入コストも増加

・同時進行する会場数が増えると、現場のオペレーションも限界に近づく

こうした状況下では、「人の手で回す」こと自体が運営リスクになり得るため、デジタル化が有効な選択肢となります。

デジタルなら、大規模でも低コスト運営が可能

・コンテンツ(抽選・ガチャ・ルーレット・スタンプラリーなど)は一度作れば、何万人でも利用可能

・抽選結果はスマートフォン画面で完結。人の判定・手渡しが不要

・クラウド上で一括管理できるため、各会場にスタッフを配置する必要もなし

費用対効果の逆転現象

以下のように、イベントの規模が大きくなるほど、アナログとデジタルのコスト構造は“逆転”します。

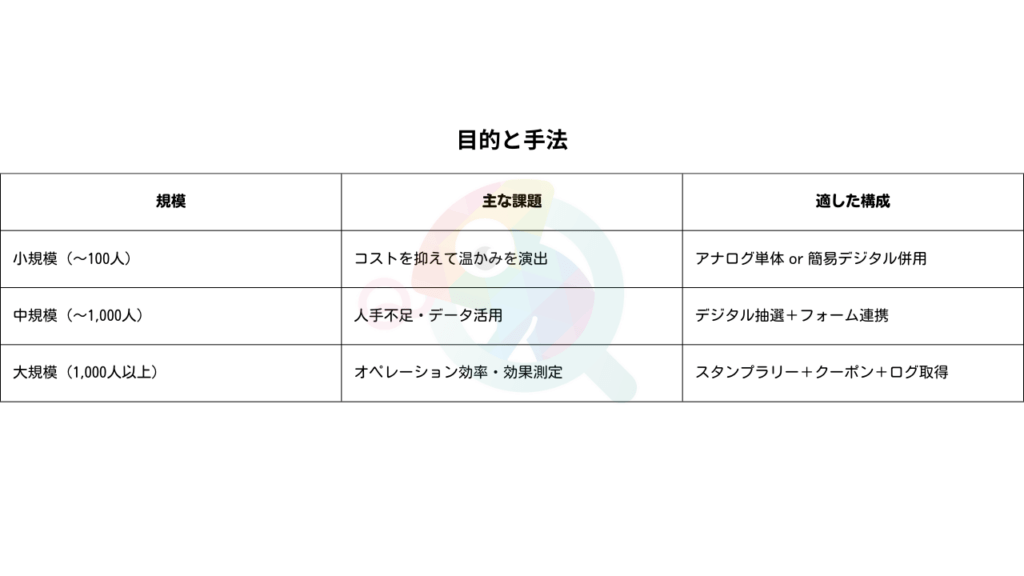

4.イベント規模別:アナログとデジタルの“最適な選び方”

「アナログか、デジタルか」。

この選択をより的確に行うためには、イベントの規模・目的・運営体制をしっかりと見極める必要があります。

ここでは、会場数と参加人数を目安にしながら、

それぞれのイベント規模における“最適な手法”をご紹介します。

小規模イベント(1会場・参加者100人以下)

・おすすめ:アナログでも十分に運用可能

・理由:少人数だからこそ、人の温かみや対面のやり取りが魅力になる

・注意点:スタッフの確保と事前準備は念入りに行うことが重要

ガラポンやスタンプカードなど、昔ながらのアナログ施策がぴったりフィットするのがこの規模です。

ガチャを回して景品を受け取るという体験そのものが“思い出”となり、来場者との距離感を縮めます。

また、合計費用も約10万円以内に収まるケースが多いため、低予算でも満足度の高い施策が可能です。

中規模イベント(5〜10会場・参加者300〜1,000人程度)

・おすすめ:デジタル運用が効率的

・理由:複数会場の同時進行では、人的対応だけでは限界がある

・向いている施策:抽選、ルーレット、フォーム連携クーポンなど

この規模になると、紙による抽選券配布や手書きスタンプの管理では運営が煩雑になります。

デジタル化することで、スマートフォン上ですべての体験が完結でき、

運営スタッフの数を大きく減らすことが可能になります。

また、参加者の動向データを自動で記録できるため、イベントの振り返りや次回提案への活用にもつながります。

費用としても、アナログでは約100万円程度かかるところを、デジタルなら固定費のみで抑えられる点が大きな魅力です。

大規模イベント(10会場以上・参加者1,000人以上)

・おすすめ:デジタル一択

・理由:人的リソースの限界、会場間の統一性確保が必須

・必要な機能:スタンプラリーによる回遊、デザインQRでの訴求強化、ログ取得による効果測定

この規模では、「いかに効率良く運営するか」が成功の鍵になります。

アナログ手法では、ガラポンの搬入や景品補充、人員配置などに莫大な手間とコストがかかります。

一方、デジタル抽選やスタンプラリーを使えば、全会場を一括で管理しつつ、参加者には一貫した体験を提供できます。

さらに、背景画像が設定できる「デザインQRコード」を使えば、

視認性・ブランド訴求・読み取り率を一気に向上させることも可能です。

また、イベント中の行動データ(どのブースに何人来たか、どこで離脱したかなど)を自動記録できるため、

成果の見える化→改善提案へとつなげられる点も、大規模企画における大きな強みです。

規模に応じた“選び方”こそ、企画の成功を左右する

イベントは、思いつきで運営してもうまくいきません。

参加人数や会場数に応じて、最適な運営方法を設計することが、費用対効果を高めるポイントです。

この考え方を押さえておけば、

「どんな企画を、どんな規模で、どんな手法で実現するべきか」が自然と見えてきます。

5.アナログとデジタルの“使い分け”がベストな理由

これまでご紹介してきたように、アナログとデジタルにはそれぞれ異なる強みがあります。

大切なのは、「どちらを選ぶか」ではなく、目的・規模・対象者に応じて“どう使い分けるか”です。

最近では、アナログとデジタルを組み合わせた“ハイブリッド運用”が注目されています。

以下では、その理由や具体的な事例、使い分けの考え方を詳しく解説します。

成功例:紙のガイド×デジタル抽選の融合

ある観光協会が実施した回遊型イベントでは、

紙のマップ冊子にQRコードを印刷し、各スポットで読み取ることでその場でデジタル抽選に参加できる仕組みを導入しました。

この施策により、次のような成果が得られました。

・紙媒体による視認性と導線のわかりやすさ

・スマートフォンを活用した瞬間的な楽しさ(抽選・クーポン)

・高齢者や子どもにも配慮された運営構成

年齢層やデジタルリテラシーにかかわらず、多様な参加者を無理なく巻き込むことができた好事例です。

デジタル施策でも“アナログ配慮”は欠かせない

便利なデジタル施策であっても、現場では以下のような配慮が必要です。

・高齢者:QRコードの読み取りやスマートフォン操作に不安がある

・子ども:端末を持っていないor操作できない

・非スマートフォン所有者:参加そのものが困難

このようなケースには、紙のスタンプカードや抽選チケットを併用したり、

現場サポートスタッフを配置するなどの対応が求められます。

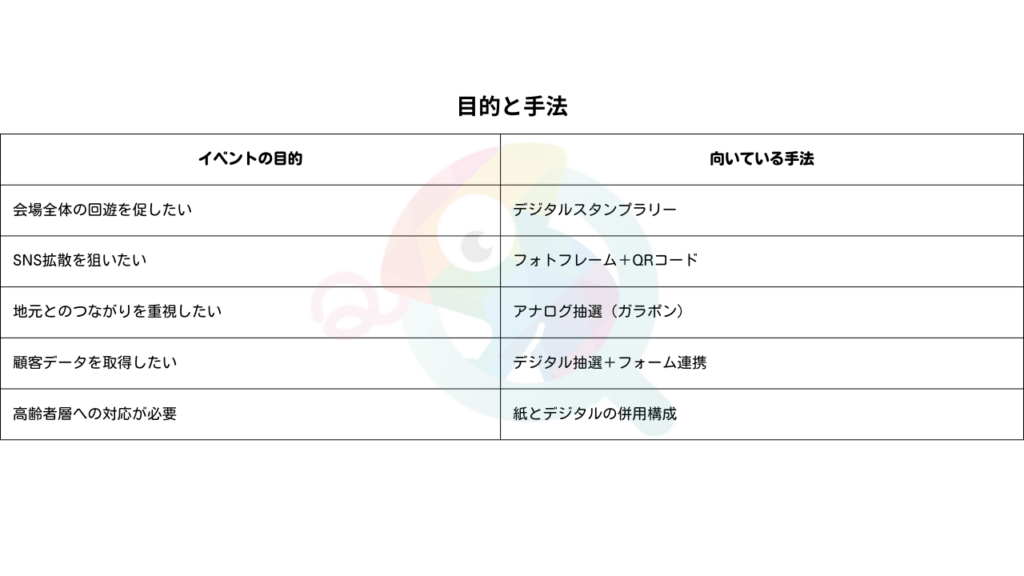

“目的から逆算する手法選び”が成功の鍵

施策を選ぶときは、最初に「どんな成果を得たいか」を明確にすることが大切です。

目的によって、適した手法は自然と変わってきます。

こうした“目的主導の手法選び”ができれば、規模や属性に左右されず、誰にとっても満足度の高い企画になります。

規模別の“使い分け”イメージ

このように、“どの規模で、どんな目的があり、どんな参加者がいるか”を軸に、

アナログとデジタルを組み合わせて活用することで、どんなイベントでも最適な体験提供が可能になります。

手段ではなく目的から考える

アナログもデジタルも、手段にすぎません。

大切なのは、「来場者にどんな体験をしてもらいたいか」「主催者は何を達成したいか」という目的です。

そこから逆算して最適な施策を選ぶことで、無駄なく、かつ満足度の高いイベント企画が実現します。

6.ノーコードで即企画が実現できるツール「キュリア」

「アナログとデジタルを状況に応じて使い分ける」ことが重要なのは理解できた。

しかし、いざデジタル施策を導入しようとすると、

・何から始めればいいのかわからない

・システム開発は費用も時間もかかりそう

・操作が難しそうで社内で運用できるか不安

こうした声をよく耳にします。

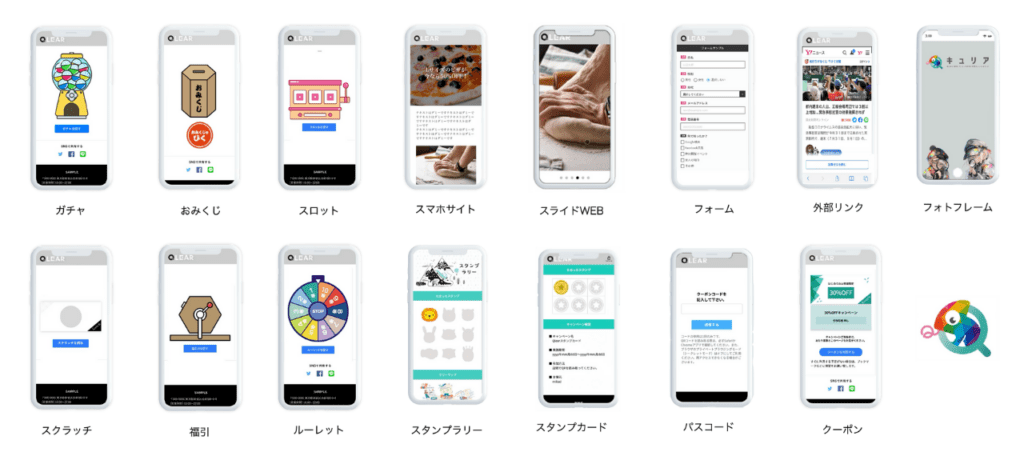

そのような悩みを解決できるのが、ノーコードで誰でも使えるデジタル施策ツール「キュリア」です。

キュリアとは?

キュリアは、専門的な知識がなくても、スマートフォン向けのコンテンツを簡単に作成できるクラウド型サービスです。

最大の特徴は、20種類のテンプレートが用意されており、

画面上の操作だけで「抽選」「ガチャ」「ルーレット」「スタンプラリー」「クーポン」などをスムーズに構築できる点にあります。

特徴1:作り放題で“毎回の企画費”を抑えられる

一般的なツールでは、作成回数に応じて費用が発生する場合が多く、イベントのたびにコストがかさみます。

しかしキュリアは、作り放題のプランが基本なので、いくつ企画を立ち上げても追加費用が発生しません。

これにより、

・何度もテストしてから本番投入できる

・イベントのたびに違うデザインや内容を使い分けられる

・外注せず社内で即対応できるため、制作費・人件費を大幅に削減

といった運営の柔軟さが手に入ります。

特徴2:背景画像付きの“デザインQR”で差別化できる

キュリアでは、QRコードに好きな背景画像を設定できる「デザインQR」も作成可能です。

通常の白黒QRコードでは得られない以下の効果が期待できます。

・イベントやブランドに合わせた世界観を表現できる

・見た目にインパクトがあり、QRコードの読み取り率が向上

・他社と差別化できる、オリジナル性の高い施策が展開可能

背景画像があることで、偽造や詐欺対策にも有効

このように、“見せるQR”としての価値を持たせることができます。

特徴3:ログ取得と効果測定が自動でできる

キュリアは、「参加者がどのコンテンツを使ったか」「どのQRコードがどれだけ読み取られたか」

といったログを自動で記録・蓄積します。

これにより、

・参加者数や人気コンテンツを数値で把握できる

・イベント後に施策の効果を分析・報告しやすい

・次回提案の資料に“裏付けデータ”を使える

というように、広告代理店や主催者の「提案力・説得力」を強化するツールとしても活用できます。

特徴4:リアルタイム修正が可能。現場対応にも強い

イベント現場では、「思わぬトラブル」や「急な仕様変更」がつきものです。

キュリアはクラウド型サービスのため、いつでもどこでも内容の修正・更新が可能です。

・景品が予定より早くなくなった→当たり確率をすぐ変更

・説明文に誤字を発見→管理画面から即修正

・スタンプスポットの場所を変更→対象QRコードのURLを書き換え可能

アイデアをすぐ“カタチにできる”のが最大の武器

デジタル施策は難しそうに見えますが、「キュリア」なら誰でも、今すぐに、自由に始められます。

ノーコードで構築できるため、外注せずとも、社内で運用しながらアイデアを実現することが可能です。

・アナログで限界を感じている

・デジタル化したいけれど手が回らない

・提案の幅を広げたい

そんな方には、キュリアが最も頼れる選択肢になるはずです。

次章では、これまでの内容を踏まえ、アナログとデジタルを「どう選び、どう活かすか」を最終的にまとめていきます。

7.まとめ

抽選、スタンプラリー、クーポン施策など、イベントや販促にはさまざまな選択肢があります。

そして、それぞれの手法には「アナログならではの良さ」と「デジタルならではの強み」が存在します。

どちらかが常に正解というわけではなく、イベントの目的や規模、

参加者の層によって“最適解”は変わるということが、本記事の中で繰り返し示されてきました。

アナログが向いているシーン

・地域住民とのふれあいや“体験”を重視したいとき

・高齢者など、デジタル操作に不慣れな方が多い場面

・小規模で温かみのある交流が重視される企画

アナログ施策には、人の温かさや現場の雰囲気を直接届ける力があります。

来場者との“対話”や“手渡し”を大切にしたいときには、適した選択肢と言えるでしょう。

デジタルが活きるシーン

・大人数を対象に、効率的かつ正確に運営したいとき

・会場全体を回遊させたい、回遊履歴を可視化したいとき

・複数会場や長期間にわたるキャンペーンを実施する場合

デジタル施策は、参加体験の自動化・記録・分析を実現し、

一度設計すれば大規模展開にも柔軟に対応できる運営効率の高さが魅力です。

ハイブリッド設計が生み出す“ちょうどいい”体験

アナログとデジタルを上手に組み合わせることで、両方のメリットを取り入れた運営が可能になります。

・紙のマップにQRコードを掲載し、デジタルスタンプラリーにつなげる

・抽選はスマートフォンで行い、景品は対面で手渡す

・スマートフォン非所持者向けに、紙の参加方法も併設する

このようなハイブリッド運営を行うことで、参加者ごとのリテラシーや嗜好に応じた対応ができ、

結果的に“誰にとっても参加しやすい施策”になります。

イベント企画で大切にしたい視点

・「どんな体験を届けたいか」

・「誰に、何をしてほしいか」

・「どんな結果を得たいのか」

この3つを明確にすることで、自然と「アナログが合うか、デジタルが合うか」、あるいは「併用が望ましいか」が見えてきます。

手法にとらわれるのではなく、目的から逆算して手段を選ぶこと。

それが、イベントや販促企画を成功させるための基本です。

その仕組みを“現実的に実現できる”ツールを活用しよう

近年では、ノーコードで簡単に施策を作れるツールや、柔軟な運営を可能にするサービスが数多く登場しています。

そういった選択肢をうまく使うことで、アイデアを形にするスピードと自由度を大きく高めることができます。

アナログも、デジタルも、そしてその組み合わせも、すべては“目的達成のための手段”にすぎません。

必要に応じて使い分け、常に「参加者にとって心地よい体験とは何か」を考え続けることが、

企画担当者としての最大の価値となるのではないでしょうか。