2025年8月5日

UGCを活用した広告がすごい!投稿から始まる新しいプロモーションのカタチ

UGCを活用した広告がすごい!投稿から始まる新しいプロモーションのカタチ

1. はじめに

近年、広告やプロモーションの手法は大きく変化しています。

テレビや新聞、雑誌といったマスメディア中心の時代から、インターネットやSNSが主役となる時代へと移り変わりました。

そのような中で、今あらためて注目されているのが「UGC(UserGeneratedContent)」です。

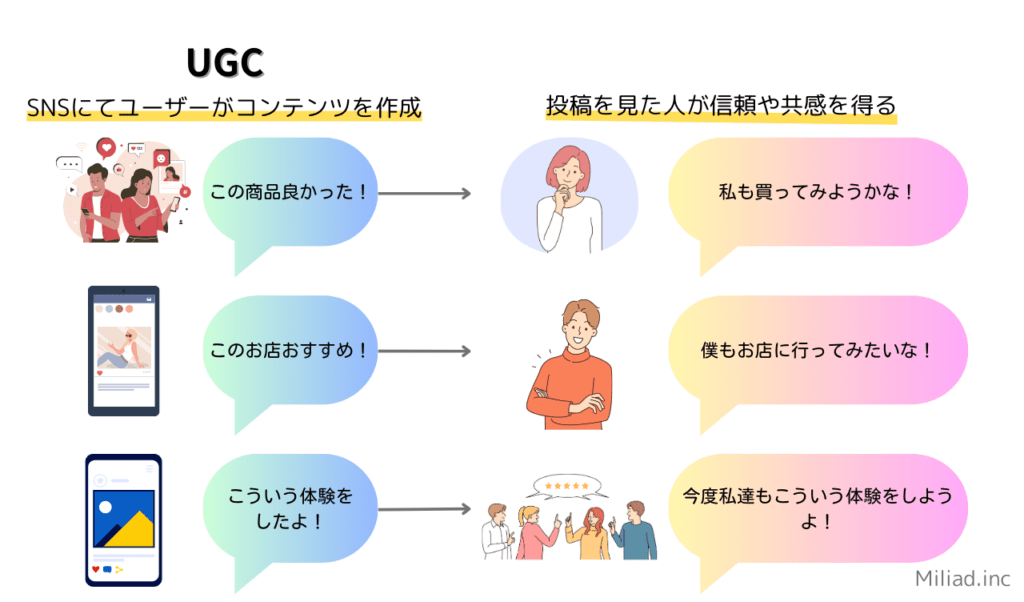

UGCとは、企業や団体が発信するのではなく、一般のユーザーが自発的に作成し、投稿するコンテンツのことを指します。

たとえば、商品を使った感想をSNSに投稿したり、イベントの様子を写真や動画で発信したりする行動がこれにあたります。

こうしたコンテンツは、自然でリアルな声として受け取られるため、企業の広告とは違った信頼感や共感を呼ぶ力を持っています。

企業や自治体、商業施設など「人を集めて回遊させたい」と考える担当者にとって、

UGCはまさに“消費者に語ってもらう”新しい広告の形です。

そしてこのUGCをうまく活用することができれば、低コストで効果的なプロモーションが実現できます。

本記事では、そんなUGCの基本から、広告やキャンペーンでの活用方法、成功に導く活用例、

さらに自社でも気軽に取り入れられる方法までをわかりやすくご紹介します。

企画に悩むご担当者のヒントになれば幸いです。

2.UGCとは?

UGCの定義と種類

UGCとは、「UserGeneratedContent(ユーザー生成コンテンツ)」の略称で、企業や団体ではなく、

一般のユーザーが自発的に制作し、インターネット上に投稿したコンテンツを指します。

主なUGCには、以下のような種類があります。

・SNS投稿(写真・動画・テキスト)

例:商品を購入したユーザーがInstagramなどに投稿する「購入報告」や「使ってみた感想」

・レビューやクチコミ

例:Googleマップや食べログ、Amazonなどに投稿される評価や感想

・YouTubeやTikTokの動画

例:飲食店のメニューを紹介する「食レポ」や、化粧品の「使い心地レビュー」

・ブログ記事や個人サイトでの紹介

例:旅行記として観光地の感想や施設情報をまとめた記事

これらのコンテンツは、企業や広告代理店が依頼して作らせたものではなく、

ユーザー自身が「紹介したい」「伝えたい」という想いから自然に生まれたものです。

だからこそ、その内容にはリアリティがあり、多くの人の共感を呼びやすいという特徴があります。

UGCとCGMの違い

似た言葉に「CGM(ConsumerGeneratedMedia)」というものがありますが、これはUGCとは少し異なります。

CGMとは、ユーザーが自らコンテンツを投稿できる仕組みを持つ「プラットフォーム」全体を指します。

具体的には、YouTubeやInstagram、食べログ、楽天レビューなどがCGMに該当します。

つまり、

・UGC=中に投稿されたコンテンツそのもの

・CGM=UGCを生み出すためのメディアや仕組み

という関係になります。

広告やキャンペーンでUGCを活用する際には、どのようなCGMを使って投稿してもらうのか、

その導線設計も重要なポイントになります。

3.なぜ今、広告にUGCが必要とされているのか?

従来の広告は、企業が多方面に情報を発信する「マス広告」が中心でした。

しかし、現代の消費者は「企業の言葉」よりも「一般の人の声」に対して、より信頼や共感を抱くようになっています。

そうした流れの中で、UGCは企業に代わってリアルな声を届ける“消費者視点の広告”として注目されています。

ここでは、UGCが広告において求められる理由を3つに整理してご紹介します。

信頼性の高さ

UGCの最大の魅力は、企業の宣伝では得られない「信頼感」です。

たとえば、商品やサービスのレビューを見たとき、「企業がつくった宣伝」よりも

「知らない誰かの体験談」のほうを信じた経験はありませんか?

多くの人は、見知らぬ他人のリアルな体験に安心感や説得力を感じます。

特にSNSや口コミサイトなどでは、生活者の“ありのままの声”が集まりやすく、

企業側が意図せずとも自然な宣伝効果が生まれます。

これが、UGCの「広告らしくない広告」としての強みです。

エンゲージメントの向上

UGCを活用した広告は、ユーザー参加型の要素を含むため、閲覧者の「共感」や「拡散」を引き起こしやすくなります。

たとえば、自分の投稿が企業のサイトや公式SNSで紹介されると、「選ばれた嬉しさ」や「注目されている感覚」が生まれます。

このような“参加意識”がブランドへの好意を育て、より深いエンゲージメントへとつながっていきます。

結果的に、広告の効果だけでなく、リピーターやファンの獲得にも寄与します。

広告費の効率化

UGCは、一般ユーザーが自発的に制作・投稿するコンテンツであるため、制作費や撮影費などが発生しません。

また、SNSで自然に拡散されていくため、高額な広告費をかけずとも多くの人に届く可能性があります。

さらに、広告クリエイティブの一部をUGCで構成すれば、ターゲットごとに訴求ポイントを変えた

“多様な切り口の広告”を低コストで展開できます。

このように、UGCは費用対効果の高いマーケティング手法として、企業規模を問わず導入しやすいのです。

4.UGCを活用した広告の例

UGCを効果的に活用するには、「自然に投稿したくなる体験設計」が重要です。

一方で、投稿に対して報酬を提供したり、企業側が投稿内容に関与する場合には、法律面での配慮が必要です。

ここでは、法令に違反しない形でUGCを促進するポイントをご紹介します。

あくまでもポイントの紹介になるため、キャンペーンを実施する際は自社の法務部門や

専門家へのヒアリング・相談を行ってから実施してください。

1:投稿はあくまで任意に。強制や報酬の条件化は避ける

UGCを促す際には、「投稿すればクーポンがもらえる」などの報酬条件付き設計は避けましょう。

これは、景品表示法違反のリスクがあるためです。

投稿は任意とし、「投稿してもしなくても体験できる」仕組みの中で、ユーザーの自発性を引き出す設計が基本です。

2:「写真映え」する体験そのものをつくる

ユーザーが思わず撮影・投稿したくなるような、写真にしたくなる体験を用意するのも効果的です。

・キャラクターやブランドカラーをあしらったオリジナルの撮影フレーム

・季節やイベントに合わせたユニークな背景デザイン

・QRコード自体を背景付きにカスタマイズしたビジュアルQRコード

これらを導入することで、「この場所で写真を撮りたい」「このイベントの証を残したい」といった気持ちが高まり、

自然なUGCが生まれます。

3:投稿作品を紹介する場を設ける

投稿者に「見られる・共有される」嬉しさを感じてもらうことも、投稿を促す仕掛けになります。

・キャンペーンサイトやイベントページで「みんなの投稿」として紹介

・店舗や施設のポスター・デジタルサイネージに掲載(事前承諾必須)

・投稿者に「紹介されました」と伝える通知やお礼メッセージを送る

こうした配慮は、ユーザーとの信頼関係を育むきっかけにもなります。

4:「体験の中にUGCが自然に混ざる」構成を意識

UGCを目的にするのではなく、楽しい体験の延長線上に投稿があるという構成が理想です。

例:

・「フォトフレームで写真を撮ってみよう」→楽しいからそのままSNSへ投稿

・「スタンプを集めながら写真も撮ろう」→記念に投稿して共有したくなる

このような設計なら、報酬も強制もなくUGCが発生します。

5.UGC活用における注意事項

UGCは、広告やプロモーションにおいて非常に効果的な手段です。

しかし、ユーザーが関わるという特性上、法令違反やトラブルのリスクを避けるためには、

いくつかの重要なポイントに配慮する必要があります。

この章では、UGCを安心・安全に活用するために押さえておきたい主な注意事項をご紹介します。

景品表示法

投稿を条件に景品や特典を提供する仕組みは、景品表示法違反となる可能性があります。

たとえば「投稿すると抽選に参加できる」「投稿者限定でクーポンを配布する」といった設計は、

法律で定められた景品の上限額や提供方法に抵触するおそれがあります。

そのため、投稿を必須条件とせず、「誰でも参加できる抽選」や「体験型コンテンツの中で自然に投稿が生まれる設計」

にするなど、参加の自由度を高めた構成が理想です。

薬機法(旧薬事法)

健康食品や化粧品などを取り扱うキャンペーンでは、薬機法にも注意が必要です。

たとえユーザー自身の体験であっても、「このサプリで痩せました」「肌のシミが消えました」

といった効果効能を強く表現する投稿は、法的に問題視される場合があります。

企業がそのような投稿をシェア・紹介する場合も責任を問われる可能性があるため、

投稿の選定や紹介の際は慎重に判断しましょう。

著作権・肖像権

UGCには、第三者が権利を持つ写真やイラスト、音楽などが含まれていることがあります。

また、他人の顔や建物、ロゴなどが映り込んだ写真にも肖像権や商標権の問題が発生する場合があります。

UGCを二次利用する際には、投稿者からの使用許可を得るとともに、権利侵害がないかを十分に確認する必要があります。

ステルスマーケティング規制

2023年10月から、ステルスマーケティングは景品表示法によって正式に規制対象となりました。

企業が報酬や指示を与えて投稿を依頼する場合、その投稿が広告であることを明示しなければなりません。

たとえば「PR」「広告」「タイアップ」などの表記を投稿に含めることが求められます。

依頼投稿を行う場合は、投稿ルールや表示ガイドラインをしっかり伝えることが大切です。

ネガティブ投稿への配慮

UGCは自由な表現で構成されるため、必ずしも好意的な投稿ばかりが集まるとは限りません。

場合によっては、サービスに対する不満やクレームが投稿される可能性もあります。

こうしたリスクに備え、投稿規約に「公序良俗に反する内容は紹介対象外」といった一文を設けたり、

紹介する投稿は企業側で選定するなど、一定のルールを整備しておくと安心です。

個人情報の保護

投稿の中に氏名や顔写真などの個人情報が含まれる場合、個人情報保護法の対象になります。

投稿を収集・保存・再利用する際には、目的の明示と投稿者の同意取得が必要です。

また、投稿と連動してアンケートや応募フォームを設置する場合には、

プライバシーポリシーの表示とチェックボックスによる同意確認を必ず設けましょう。

SNSプラットフォームの規約違反

各SNSには、それぞれ投稿やキャンペーンに関する独自の利用規約があります。

Instagram、X(旧Twitter)、YouTubeなどでは、ハッシュタグキャンペーンや

投稿の再利用に関するルールが明確に定められています。

たとえば、フォローやリポストを応募条件にしてよいか、抽選の実施方法などについても規定がありますので、

事前にプラットフォームごとのガイドラインを確認し、それに則った企画設計を行いましょう。

UGCは企業とユーザーをつなぐ強力な手段である一方、法令やモラルの配慮を欠いた活用は、大きなリスクにもつながります。

信頼性のある情報発信と、安全なキャンペーン設計を心がけることで、UGCの力を最大限に活かすことができます。

6.UGCを促す仕組み作りのコツ

UGCを効果的に生み出すためには、ユーザーが自然に「投稿したくなる」仕掛けづくりが鍵となります。

ただし、投稿を条件に報酬を与えるような設計は景品表示法に抵触するリスクがあります。

ここでは、法令に配慮しながら、ユーザーの意欲を引き出す安全で効果的な方法をご紹介します。

楽しめるテーマやお題を設定する

UGCを集めたいときは、「投稿してもらう」ことを前提にするのではなく、「投稿したくなる」きっかけを用意することが大切です。

たとえば、「あなたのおすすめスポット」「今日の一枚」「この場所でしか撮れない風景」など、

テーマが明確であれば、ユーザーも気軽に参加しやすくなります。

さらに、投稿作品を特設ページや会場内に掲示するなど、「みんなに見てもらえる場を設ける」ことで、

参加意欲を後押しできます。

体験そのものに“撮りたくなる仕掛け”を組み込む

投稿を促すには、写真や動画にしたくなる“見た目の楽しさ”や“記念に残したくなる演出”を提供することが効果的です。

たとえば、イベント会場でキャラクター入りのフォトフレームを提供したり、「写真映え」する演出を行ったりすることで、

自然とカメラを向けたくなる場が生まれます。

こうした仕掛けがあると、「写真を撮る→SNSに投稿する」という行動がスムーズにつながります。

投稿は任意に。報酬や抽選との関連付けは避ける

「投稿したらクーポンがもらえる」「投稿しないと抽選に参加できない」といった構成は、

景品表示法上のリスクがあるため避けましょう。

抽選や景品の提供は、「来場者全員」「参加者全員」など、投稿とは関係なく体験できる仕組みにすることが安心です。

投稿はあくまで“任意”にし、その上で「参加者の中で選ばれた投稿を紹介する」などの方法で、

ユーザーの満足感を引き出すことがポイントです。

SNSでシェアされやすい要素を取り入れる

投稿して終わりではなく、その投稿が“誰かに見られる”体験も大切です。

ハッシュタグを設定して投稿を一覧表示できるようにしたり、企業やイベントの公式SNSで

「紹介された投稿」として取り上げることで、ユーザーの満足感と拡散性の両方を高めることができます。

また、投稿ガイドとして「このような写真がおすすめです」「この文章例が使えます」といったテンプレートを用意しておくと、

投稿のハードルを下げることができます。

フォトフレームやQRコードで自然なブランド訴求を

UGCを活用した広告では、ブランドイメージの一貫性も大切です。

キュリアのようなツールを使えば、ブランドロゴやカラーを盛り込んだフォトフレームなどを簡単に作成できます。

投稿された写真の中に、自然な形でブランド要素が映り込むため、宣伝色が強すぎず、

共感されやすいプロモーションが実現します。

このように、ユーザーが「自分から投稿したくなるような動機」を丁寧に設計することで、

強制や報酬なしでも十分にUGCを生み出すことが可能です。

体験を楽しむ中で自然に投稿が生まれる──そんな流れを意識して設計することが、これからのUGC活用の成功のカギです。

7.UGCとデジタルコンテンツの融合で得られる効果

UGCをただ集めるだけではなく、その「投稿したくなる体験」を企画としてデザインすることで、広告効果は大きく高まります。

特に、デジタルコンテンツと組み合わせることで、参加者自身の行動がコンテンツとなり、

拡散・集客・ファン化といった好循環が生まれやすくなります。

この章では、UGCと相性の良いデジタル体験の例と、それによって得られる主な効果についてご紹介します。

投稿したくなる体験導線を設計できる

スマートフォンを使った抽選やフォトフレーム、スタンプラリーなどのコンテンツは、UGCと非常に親和性の高い体験です。

これらの仕掛けを「投稿が前提ではなく、投稿したくなる流れ」で設計することで、無理なく投稿が自然発生します。

たとえば:

・フォトフレームで記念撮影→SNSにシェア

・スタンプラリーで各地を回る中で思い出写真を投稿

・抽選コンテンツで当たった記念に結果画面を投稿

こうした体験の流れの中でUGCが生まれると、強制感がなく、広告効果としても自然に拡散されやすくなります。

投稿をきっかけに施設内の回遊を促せる

スタンプラリーやデジタル抽選といったコンテンツは、特定のスポットを巡らせる仕組みと相性が良く、

投稿者が写真や動画で各地の魅力をシェアする導線としても活用できます。

たとえば、投稿は任意でありながら、各スタンプポイントや撮影スポットに“映える”要素があることで、

訪れたくなる、撮りたくなる、投稿したくなる──という流れが生まれます。

結果として、UGCによる拡散と同時に、「施設内の滞在時間の延長」「複数拠点への回遊」が実現できるため、

売上や満足度の向上にもつながります。

投稿が「記念」として残る

イベントや展示、地域プロモーションなどでは、フォトフレームや特別なQRコードなどを用いた演出によって、

体験自体が“記念”として残る価値あるものになります。

ユーザーにとっては「ここに来た証」「楽しかった思い出」として投稿する意味が生まれ、

それが企業や自治体にとっては自然な広報・PRとなります。

また、限定デザインのフォトフレームなどを活用すれば、投稿された写真の中で

ブランドや企画名が自然に目立つ仕掛けにもなります。

継続的な関係づくりにもつながる

一度投稿してくれたユーザーが、次のキャンペーンにも自然と参加してくれるような「継続的な関係性」づくりも可能です。

たとえば、イベントごとに異なるフォトフレームを展開したり、スタンプを集めるシリーズ企画にすることで、

再訪や再投稿のきっかけになります。

投稿が単発の成果ではなく、ファンとの関係づくりの第一歩になるよう、体験の連続性を意識した企画設計を行うことが大切です。

「キュリア」ならUGCと体験を自然に結びつけられる

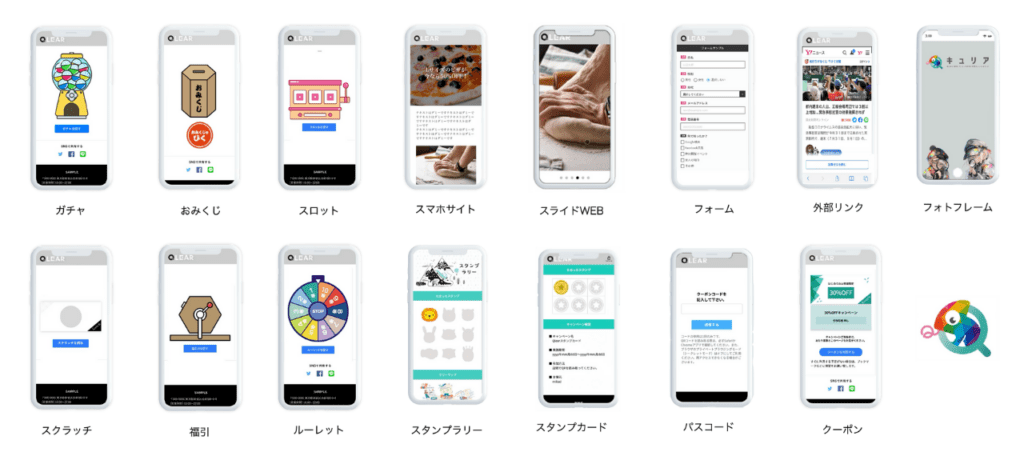

こうしたUGCとデジタル体験を組み合わせたプロモーション設計を、誰でも簡単に実現できるのが

ノーコードツール「キュリア」です。

キュリアでは、抽選・スタンプラリー・フォトフレーム・クーポンなど、体験型コンテンツを自由に組み合わせることができ、

UGCと連動した導線設計が可能です。

さらに、背景画像付きのQRコードや、SNS映えする撮影フレームなども簡単に作成できるため、

ユーザーに無理なく投稿されやすい“仕掛け”を短時間で実装することができます。

UGCとデジタル体験の融合は、ただの広告を超えて、「参加したくなる体験」「記憶に残る体験」を

提供するプロモーション手法です。

こうした工夫を取り入れることで、投稿の数も質も自然に向上し、結果として企業や施設、

地域の魅力がより深く、広く伝わっていきます。

8.UGCを活用した広告を誰でも簡単に作れるツール「キュリア」

UGCを活用した広告施策は、効果が高い反面、「仕組みづくりに手間がかかりそう」「法律や運用の面が不安」

「費用が膨らむのでは」と感じている方も多いのではないでしょうか。

実は、それらの課題をすべて解決できるのが、ノーコードで誰でも簡単に

スマートフォン向け体験コンテンツを作成できるクラウド型ツール「キュリア」です。

キュリアとは?

キュリアは、専門知識がなくても、スマートフォンで楽しめるデジタルコンテンツを

直感的な操作だけで制作できるノーコードツールです。

UGCと相性の良いコンテンツが多数そろっており、次のようなものが自由に作れます。

・フォトフレーム

・スマートフォン用抽選(ガチャ、ルーレット、スクラッチなど)

・デジタルスタンプラリー

・クーポン配布

・応募フォーム、アンケート

・ランディングページ(LP)

・背景画像付きのQRコード など

これらのコンテンツは、複数を連動させた設計も可能なため、「写真を撮って」「抽選して」「応募する」

といった一連の体験を、ひとつのツールで完結させることができます。

UGCが自然に生まれる設計をサポート

UGCは、無理に促すのではなく、「楽しい体験の中で自然に投稿される」ことが理想です。

キュリアでは、以下のような仕掛けを手軽に導入でき、投稿を強制せずにUGCが生まれる企画設計をサポートします。

・撮影したくなるオリジナルのフォトフレームを簡単に作成

・投稿に自然に映り込む、ブランドイメージ入りのデザインQRコードを生成

・投稿しなくても体験できるスタンプラリーや抽選と連携できる

・フォトフレームや結果画面にシェアボタンをつけることで、任意でSNS投稿を促せる

このように、「投稿したい」と思わせる要素をコンテンツ内にちりばめることで、

法律にも配慮しながらUGCが自然に生まれる仕組みが作れます。

誰でも・すぐに・何度でも使える

キュリアは、クラウド上で使えるため、インストール不要・ブラウザからすぐに制作が始められます。

さらに、以下のような特徴も備えています。

・作り放題プランで複数施策にも柔軟に対応

・デザインや仕様の変更がその場で可能

・外注コストが不要になり、費用を大幅に削減

・自社で完結できるため、修正や差し替えにも即対応可能

イベントが多い企業・自治体・商業施設などにとって、短納期・低コスト・柔軟運用ができる点も大きな魅力です。

効果測定・ログ収集もおまかせ

キュリアでは、ユーザーの体験行動をもとにしたログ収集も可能です。

具体的には、以下のような項目が自動で可視化されます。

・どのコンテンツがどれだけ利用されたか

・どのQRコードからアクセスされたか

・どの時間帯にどの体験が多かったか

これにより、施策の振り返りや次回の改善提案に活かすことができ、広告代理店様のレポート作成や提案業務も効率化できます。

UGCの活用は、「ただ投稿させる」ことが目的ではなく、ブランドや体験を“誰かに伝えたくなる場面”をつくることが本質です。

キュリアを活用すれば、そうした体験の設計を、誰でも・簡単に・安心して実現することができます。

新しいプロモーションの第一歩として、UGCと体験設計の力を最大限に引き出す「キュリア」を、ぜひ一度ご活用ください。

9.まとめ

UGCは、企業や自治体、商業施設などの広告・プロモーションにおいて、これまで以上に注目される存在となっています。

ユーザーのリアルな声や体験は、企業の一方的な広告とは異なり、高い共感性と信頼性をもって多くの人に届きます。

ただし、UGCを広告施策として取り入れる際には、いくつかの注意点もあります。

投稿に対する報酬の設計や使用内容によっては、景品表示法や薬機法、ステルスマーケティング規制などの

法律に抵触する恐れがあるため、投稿はあくまで任意に、そして自然に発生するような体験設計が求められます。

そのためには、ユーザーに「投稿したくなる理由」を提供する体験の場づくりが必要です。

スマートフォンを使ったフォトフレーム、スタンプラリー、抽選コンテンツなど、

体験型デジタルコンテンツとUGCをうまく融合させることで、強制のない自然な投稿が促進されます。

こうしたUGC施策を、誰でも簡単に、安全に実現できるツールがノーコードのクラウド型制作ツール「キュリア」です。

コンテンツの種類も豊富で、投稿導線の設計から実施、効果測定まで一貫して対応できるため、

広告代理店や企画担当者の強力な味方となります。

ユーザーに「楽しい」「参加してよかった」と思ってもらえる体験こそが、次のUGCを生む原動力になります。

ぜひ、今後の広告・イベント・プロモーション施策に、UGCと体験の力を取り入れてみてはいかがでしょうか。