2025年10月29日

印刷物の効果って測れるの?今こそ知っておきたい紙メディアの効果測定法

印刷物の効果って測れるの?今こそ知っておきたい紙メディアの効果測定法

1. はじめに

「印刷物って本当に効果があるの?」

そんな疑問を抱いたことはありませんか?

インターネット広告やSNSの普及により、デジタルメディアが主流となる中、紙媒体の価値が改めて問われています。

ですが、印刷物にも明確な役割があり、その「効果」をしっかり測る方法もあるのです。

この記事では、印刷物の効果をどのように測定できるのか、実際に使える具体的な方法と、その意義について解説していきます。

2.印刷物の効果測定が求められる背景

近年、広告費の見直しやマーケティングの効率化が求められる中で、

「この印刷物はちゃんと効果を発揮しているのか?」という視点が重要になってきました。

例えば、チラシやパンフレット、DMなどの印刷物を使ったキャンペーンを行った場合、

どれくらいの人が見て、どんな反応を示したのかを把握できなければ、次の施策に活かすことができません。

そこで重要になるのが、印刷物の「効果測定」です。

3.実際に使える3つの効果測定方法

DM(ダイレクトメール)での測定方法

古くからある方法ですが、返信用はがきの同封は今でも有効な手段です。

「応募」「申込み」などのアクションがあった時点で、どの印刷物が効果を出したのかが明確になります。

電話番号を活用した測定方法

地域ごとに異なる電話番号を印刷物に記載する方法もあります。

どのエリアから問い合わせがあったのかが分かり、配布場所ごとの反応を把握できます。

QRコードによる測定方法

今や最も手軽で便利な方法のひとつがQRコードの活用です。

QRコードを印刷物に掲載し、その読み取り回数をカウントすることで、「何人が興味を持ってアクセスしたか」がわかります。

この方法のポイントは、最終アクションに至らなくても反応を可視化できることです。

QRコードを使った測定方法について詳しく知りたい方は、こちらもご参照ください。

関連記事:QRコードの効果測定方法

4.なぜ「自分で」測定するべきなのか

効果測定は、人任せにしてしまうと、結局何もわからないままになってしまいます。

特に印刷物は、印刷した時点で完了という認識になりがちです。

しかし、「どのエリアに配った印刷物が、どれだけ反応を得たのか?」というデータがあれば、

次の施策に活かすことができます。

重要なのは、測定する体制を自分たちで持っておくことです。

5.実例紹介:紙の価値を実感した印刷活用の取り組み

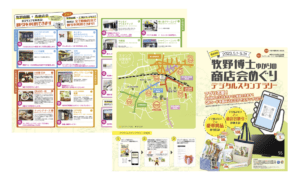

【企画概要】

名称:「牧野博士ゆかりの商店会めぐりデジタルスタンプラリー」

期間:2023年5月1日〜31日

主催:大泉学園駅前の6つの商店会

内容:

・牧野記念庭園と6商店会の計7か所にデジタルスタンプを設置

・牧野記念庭園+いずれかの商店の2か所で商店ごとのサービスを提供

・すべてのスタンプを集めた方は景品抽選に応募可能

【成果・反響】

・300人以上が全スポットを巡り、抽選に応募

→ 商店会としても、地域を周遊してもらえたことに大きな手ごたえ

・プロモーション用チラシの反応も可視化

→ 配布枚数13,000枚に対し、約6,000PVを記録

→ 紙媒体での告知がどの程度見られたかを把握できたことに驚きと喜びの声

・参加者からの自由コメントも120件以上

「普段行かない商店街を知る良いきっかけになった」

「ぜひまた開催してほしい」

「デジタルだから気軽に参加できた」など、前向きな声が多数寄せられた

【今後に向けて】

・これまで見えづらかった参加者の動きや紙媒体の効果が「可視化」できたことで、

実施側としても「やってよかった」という確信が持てた

・デジタルと紙、それぞれの良さを上手く組み合わせた結果、非常に高い反応が得られた

・今回の実績をもとに、今後も地域を巻き込んだ参加型施策として、さらなる展開を検討中

実際の事例については、こちらをご覧ください。

関連記事:効果測定によって紙媒体の価値を再認識!

6.キュリアで実現する、かんたん効果測定とキャンペーン設計

印刷物にQRコードを掲載するだけで、効果測定ができる仕組みがあります。

例えば、「背景画像付きのオリジナルQRコード(デザインQR)」を使えば、ブランドイメージに合った視覚的に魅力的なQRコードが作成でき、なおかつ読み取り回数を自動でカウントできます。

このQRコードは、見た目の差別化や詐欺防止対策にもなり、イベントやキャンペーンでの活用にも最適です。

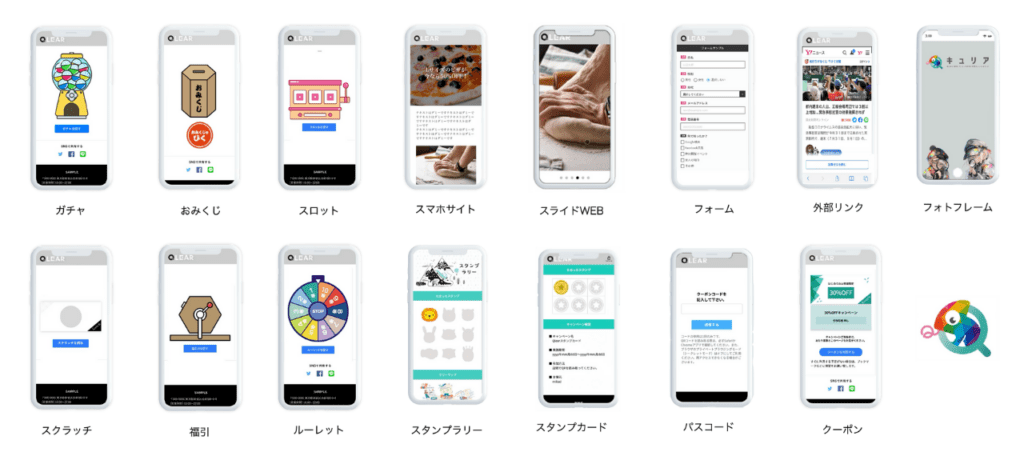

また、「キュリア」というツールを使えば、効果測定だけでなく、下記のようなコンテンツも一緒に作成できます。

・スマートフォンで楽しめる抽選(ガチャ、おみくじ、スクラッチなど)

・フォームやランディングページの作成

・フォトフレームやデジタルスタンプラリーの運用

いずれもノーコードで作成可能で、誰でも簡単に使えるのが特徴です。

※キュリアの詳細はこちらの記事でも紹介しています:

関連記事:QRコードの効果測定方法

関連記事:デザインQRとは?

7. まとめ

デジタル技術の発展に伴い、紙の印刷物でも効果が見えることが当たり前になってきました。

QRコードや電話番号、DMの工夫ひとつで、「どの印刷物が、どのくらい人を動かしたか」を明確に測定できます。

そして、測定の仕組みを自社で持っておくことで、今後の販促や広報活動に活かせるようになります。

「紙の力」は、まだまだ活かせます。

せっかくなら、効果も一緒に見えるかたちで運用してみませんか?