2025年10月14日

何度も参加したくなる!繰り返し型デジタル抽選の仕掛けと活用術

何度も参加したくなる!繰り返し型デジタル抽選の仕掛けと活用術

1.はじめに

販促や集客の現場で、どのようにして「参加者の再訪」や「リピーターの獲得」を実現するかは、

多くの企画担当者が抱える共通の課題です。

そんな中で注目を集めているのが、「繰り返し参加」を促す仕組みを持つデジタル抽選の活用です。

従来の紙の抽選券やガラポン抽選機では、イベント当日だけで参加が完結してしまうケースが大半でした。

しかし、スマートフォンを活用したデジタル抽選であれば、抽選の参加タイミングや回数を自由に設定することができるため、

「明日もまた参加してみよう」「次回来た時もチャレンジしたい」といった、継続的な関与を自然と生み出すことができます。

さらに、オンラインとオフラインを連動させた仕組みを取り入れることで、会場への再訪はもちろん、

店舗での購買やSNSでの情報拡散にもつなげることが可能になります。

本記事では、繰り返し参加を促すデジタル抽選の仕組みや活用例、成功のためのポイントについて詳しく解説します。

コストを抑えながらも、高い集客効果や参加者のエンゲージメント向上を実現したいと考えている方にとって、

具体的なヒントとなる内容をお届けします。

2.繰り返し参加を促すデジタル抽選とは?

デジタル抽選の概要と人気の背景

デジタル抽選とは、スマートフォンなどの端末を通じて、画面上で抽選を行う仕組みのことを指します。

ガチャやルーレット、スロット、スクラッチなど、操作感にバリエーションを持たせることができるため、

視覚的にも楽しさがあり、参加者の期待感を高める仕掛けが可能です。

特に近年は、非接触で参加できる手軽さや、会場の混雑を避けられる点、そして結果が即座に分かる“インスタントウィン”型の仕様が好評を博しており、商業施設やイベント、自治体主催の地域活性化施策など、様々な場面で活用されています。

なぜ「繰り返し」が重要なのか

抽選イベントは、一度参加すれば終わりではありません。

むしろ、「繰り返し参加してもらう」ことが、参加者との関係性を強化し、売上や再訪につながる鍵となります。

例えば、ある商業施設では「期間中に3回参加すれば、特別抽選にエントリーできる」という仕掛けを取り入れたところ、

2回目・3回目の来場率が顕著に増加しました。

これは、「抽選そのものが動機」となるケースが多いことを示しています。

また、リピーターの増加は単なる参加数の増加だけでなく、「抽選を通じて店舗で買い物する」「SNSでシェアする」

「クーポンを利用する」といった副次的な消費行動にもつながるため、長期的な集客施策として非常に効果的です。

「繰り返し抽選」が実現するユーザー体験

繰り返し抽選が可能になることで、参加者はただの「おまけ」感覚で抽選を行うのではなく、

日常の中の楽しみのひとつとしてイベントを意識するようになります。

例えば、以下のようなシーンが生まれます。

・「毎日1回チャレンジできる抽選で、今日は何が当たるかワクワクする」

・「3回目の抽選で豪華賞品が当たるかもしれない」

・「友達と一緒に来て、それぞれ抽選を楽しむ」

このように、「繰り返すことで体験が積み重なる設計」こそが、デジタル抽選の強みと言えるのです。

3.繰り返し参加を生み出す仕掛けの作り方

「また参加したい」と思わせる抽選企画を実現するには、参加者の行動心理に寄り添った仕掛けが必要です。

ここでは、繰り返し抽選を促進するために効果的な手法を4つご紹介します。

回数制限つきの抽選システム

もっともシンプルかつ効果的なのが、「1日1回まで」というように、参加回数に上限を設ける方法です。

例えば、商業施設で「毎日1回抽選可能」としたキャンペーンでは、

期間中の再来場者数が平均より1.8倍に増加したという実績もあります。

この方法は、「明日もまた来たい」「明日は当たるかも」といった期待感を喚起することができ、

自然と継続参加を促すことができます。

デジタルスタンプラリーと連動させる

複数の参加拠点を巡るスタンプラリーと、デジタル抽選を組み合わせる手法も非常に有効です。

例えば、「スタンプを3つ集めると抽選に参加できる」という設計にすると、

エリア内の回遊が自然に生まれ、抽選を目的とした複数拠点への立ち寄りが期待できます。

このような仕組みは、【デジタルスタンプラリー完全ガイド:企画から運営まで成功の秘訣を徹底解説】でも詳しく紹介しています。

購入金額に応じて抽選回数を変える

「1,000円以上のお買い上げで1回抽選」「3,000円以上で2回抽選」というように、

購買金額と抽選回数を連動させる方法もおすすめです。

この方式では、「もう少し買えば抽選回数が増える」という心理的インセンティブが働き、

客単価の引き上げにもつながるという効果が得られます。

商業施設や展示場、飲食イベントなどで特に成果が出やすい仕組みです。

SNS投稿や友達紹介で追加参加を促す

「SNSで指定のハッシュタグを投稿すると、もう1回抽選できる」「LINEで友達を招待すると追加抽選権がもらえる」など、

拡散行動や紹介行動を条件に抽選を追加する設計も効果的です。

拡散によってキャンペーンの認知が広がるとともに、ユーザーのエンゲージメントが高まり、

参加者同士のコミュニティ形成にもつながります。

4.デジタル抽選を活用する具体的なシーン

デジタル抽選は、その柔軟な仕組みと運用のしやすさから、さまざまな場所や目的で活用されています。

ここでは、繰り返し参加を促すことを意識した、代表的な活用シーンをご紹介します。

商業施設や展示場でのリアルイベント

商業施設や住宅展示場では、「回遊促進」と「来場者の滞在時間の延長」が重要なテーマとなります。

例えば、複数の店舗や展示ブースを巡って抽選に挑戦できるようにすることで、施設内の回遊率が大幅に向上します。

さらに、「本日中にもう1度来館すると再抽選ができる」といった仕掛けを加えることで、再訪誘導にも効果を発揮します。

このような導線設計には、デジタルスタンプラリーとの組み合わせが非常に有効です。

スタンプを集めながら抽選を楽しめる仕組みは、イベント性も高く、家族連れの参加者にも好評です。

オンラインキャンペーンでの活用

デジタル抽選は、SNSやウェブサイトと連携させて、オンライン限定キャンペーンとして展開することも可能です。

例えば、「公式アカウントをフォローして抽選に参加」「キャンペーン投稿をシェアするともう1回抽選」

といったルールを設定すれば、情報拡散とエンゲージメント向上を同時に狙うことができます。

このような仕組みは、特に若年層やSNSを活用しているユーザー層へのリーチに強く、

低コストで高い効果を得やすいのも魅力です。

リピーター育成を目的とした施策

リピート来場や再購入を促す目的で、会員向けの限定抽選や、来店回数に応じて参加できる抽選施策も人気です。

例えば、飲食店やサロンなどでは「来店3回で抽選1回」などのキャンペーンを実施することで、自然な再訪動機を創出できます。

また、期間限定の抽選企画を用意することで、「今のうちに行かないと損」という心理も働きやすくなります。

こうした仕組みは、【デジタルスタンプカードとは?紙のスタンプカードとの違いも解説】でも詳しく紹介されています。

ロイヤリティ向上と購買行動の活性化が同時に狙える施策です。

5.デジタル抽選システムのメリット

スマートフォンを活用したデジタル抽選システムには、従来のアナログ抽選にはないさまざまな利点があります。

特に「繰り返し参加」を促進する目的においては、その特性が大きな効果を発揮します。

人件費と運営コストの削減

アナログ抽選では、抽選箱やガラポンなどの機材を設置し、それを管理・運営するスタッフも必要です。

しかし、デジタル抽選では抽選の実施自体を自動化できるため、景品の手渡し以外の人員を削減することができます。

さらに、抽選会場の設営や用具の搬入出が不要となるため、設営費や撤収費もカット可能です。

予算が限られたキャンペーンでも、効率的に実施できる点が大きな魅力です。

参加データの収集と分析が容易

デジタル抽選はすべての参加記録がログとして残るため、「何回参加したか」「どの時間帯に集中したか」「どの景品が人気か」

といったマーケティングに有益なデータを自動収集できます。

この情報は、次回以降のイベントや販促施策に活かせるだけでなく、投資対効果(ROI)の見える化にもつながります。

紙の抽選では難しかった分析が、デジタルでは容易に行える点が大きなアドバンテージです。

瞬時に結果が分かる「インスタントウィン」

参加者にとっては、抽選の「結果がすぐ分かる」ことが非常に重要な体験価値です。

デジタル抽選は結果が即時表示されるため、参加者の満足感や驚き、喜びをリアルタイムで引き出すことができます。

また、「その場でまたチャレンジしたい」「友達と一緒にやってみたい」といった感情の共有が生まれやすく、

次回の参加意欲にもつながります。

抽選上限数やルールの自由設計が可能

デジタル抽選では、アナログと異なり「景品の当選数」「参加上限回数」「抽選の確率」などを自由に設定することが可能です。

例えば、初日は当選率を高くして集客を促進し、後半は限定賞品で話題をつくるといった、戦略的な設計も柔軟に行えます。

また、キャンペーン期間中に途中でルール変更を加えることもできるため、運用しながらの最適化が可能です。

6.デジタル抽選システムのデメリット

多くの利点があるデジタル抽選ですが、導入前に把握しておくべき課題や注意点も存在します。

ここでは、代表的なデメリットと、その対処法を紹介します。

インターネット環境の影響を受ける

デジタル抽選はスマートフォンやタブレットを用いて参加するため、インターネット接続が必要です。

通信環境が不安定な場所や、屋外イベントでの通信制限がかかっているケースでは、

参加者が抽選にスムーズにアクセスできない可能性があります。

このような場面では、オフライン環境でも一定の動作ができる仕組みや、Wi-Fiの無料提供を検討するといった対応が必要です。

また、予備端末を複数台用意しておくことも、混雑時のトラブル回避に役立ちます。

高齢者や機械に不慣れな層には不親切な場合も

スマートフォンを使い慣れていない高齢者層にとっては、タップやスワイプといった操作自体がハードルになることがあります。

この課題に対しては、「画面に大きくわかりやすいボタンを配置する」「操作を最小限に抑える」など、

ユーザーインターフェースの工夫でカバー可能です。

また、イベントスタッフが操作の補助を行うことで、参加者全体の体験価値を高めることができます。

システム選定や設定ミスによるトラブル

デジタル抽選には多機能なツールが多く存在しますが、その分設定が複雑になる場合もあります。

抽選回数の制限が正しく動作しない、景品の在庫と連動していないなど、

設定ミスによるトラブルが起こる可能性も否定できません。

こうした問題を避けるには、「専門知識がなくても扱えるノーコードツールを選ぶ」「テスト環境で事前に動作検証を行う」

ことが重要です。

セキュリティや個人情報保護への配慮が必要

参加者情報を収集する場合、個人情報保護の観点からの配慮が不可欠です。

収集した情報の取り扱いや、外部送信先の設定、利用目的の明示など、法令遵守が求められます。

ツール選定時には、プライバシーポリシーの表示機能があるか、セキュリティ面で信頼できるベンダーかを

確認することが大切です。

以上のように、デジタル抽選には運用上の注意点もありますが、これらのデメリットは適切な準備とツール選びによって、

十分にカバーすることができます。

7.繰り返し参加型の抽選を実現するためのツール選定ポイント

デジタル抽選の効果を最大限に引き出すためには、目的に合った適切なツールの選定が欠かせません。

特に「繰り返し参加」を促したい場合は、単なる抽選機能だけでなく、回数制御や他コンテンツとの連携など、

多機能かつ柔軟なシステムが必要です。

ここでは、選定時に確認すべきポイントを紹介します。

参加間隔や抽選条件を柔軟に設定できるか

繰り返し参加を促すには、参加条件や参加間隔を細かくコントロールできるツールが必要です。

・1時間に1回、1日1回、1週間に1回、1ヶ月に1回の間隔指定

・指定日や曜日だけ抽選可能

・購入金額に応じて抽選回数が変わる

こうした制御が可能であれば、キャンペーンの目的に応じて柔軟な運用が可能になります。

参加間隔のリセットタイミング(毎日0時、週ごと、イベント期間中など)も設定できるツールを選びましょう。

他コンテンツ(スタンプラリー・フォーム・クーポンなど)との連携

抽選単体だけでなく、スタンプラリーやアンケートフォーム、クーポン配信と組み合わせられると、施策の幅が一気に広がります。

例えば、スタンプラリーのゴールで抽選、アンケートに回答したら抽選、抽選後にクーポン配信といった設計が可能となり、

イベント全体の流れがスムーズに構築できます。

ノーコードで運用できるか(専門知識不要)

ツール選定の際には、HTMLやプログラミングの知識がなくても誰でも簡単に操作・更新ができるノーコードツールを

選ぶことが重要です。

特に商業施設や地方自治体、イベント運営会社では、現場担当者がその場で変更対応を求められるケースも多いため、

スピード感のある運用体制の構築が可能になります。

費用体系が明確かつ継続しやすいか

抽選ツールの中には、「1イベント単位」や「月額固定」「従量課金」など、さまざまな料金体系があります。

繰り返し参加型の施策では、長期的に使いやすい費用体系であることが重要です。

特に「作り放題」プランのあるツールであれば、企画内容に合わせて何度でも新しい抽選を追加できるため、

コストを抑えながら効果的なキャンペーン設計が可能です。

オリジナルデザインやブランド要素の反映ができるか

参加者の印象に残る抽選にするためには、オリジナルのビジュアルやデザイン要素を反映できるかどうかもチェックポイントです。

例えば、背景画像が設定できるQRコード(デザインQR)を活用すれば、

抽選に参加するための導線自体が印象的な広告ツールとなり、ブランド価値の訴求や模倣防止にもつながります。

→関連リンク:デザインQRとは?

8.「キュリア」で実現できる繰り返し参加型の抽選施策

「繰り返し参加を促すデジタル抽選を行いたい」と考えている方におすすめなのが、

スマートフォン専用のノーコードツール「キュリア」です。

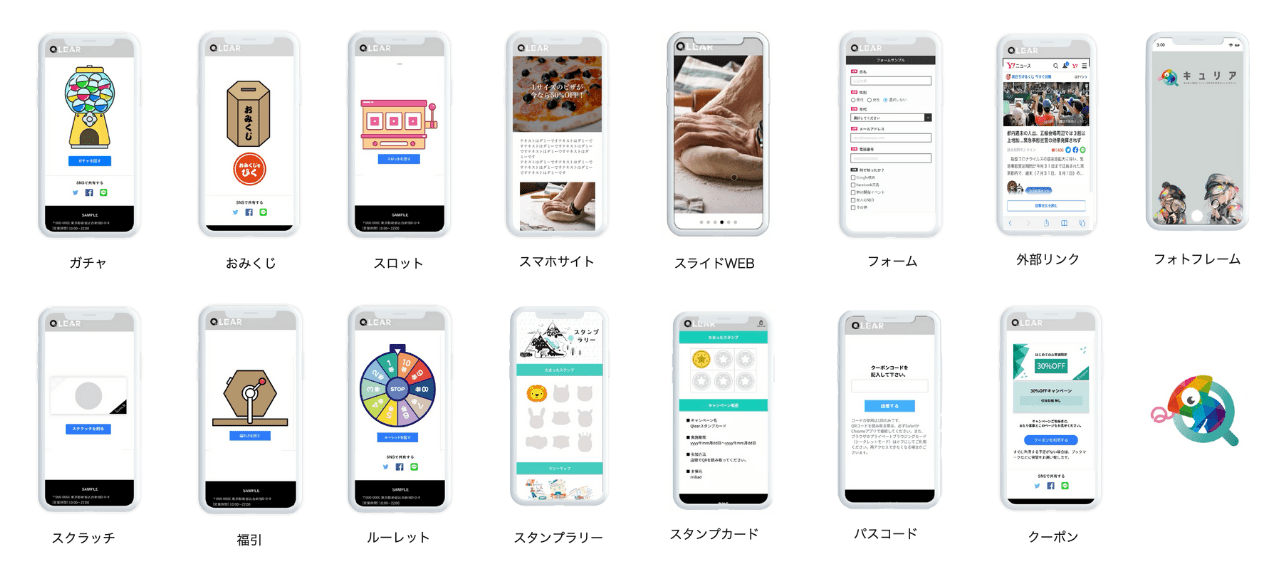

キュリアは、スマートフォン向けのデジタルコンテンツを誰でも簡単に作成できるクラウド型ツールで、

抽選・スタンプラリー・クーポン・フォームなど、全20種類のコンテンツテンプレートが用意されています。

ここでは、キュリアを使って繰り返し参加型抽選をどのように実現できるのかを具体的にご紹介します。

日毎・時間毎の参加制限が可能なデジタル抽選

キュリアでは、「1時間に1回」「1日1回」「1週間に1回」「1ヶ月に1回」など、抽選参加の間隔を指定することが可能です。

設定はノーコードで行えるため、担当者が現場で即時に調整することもでき、柔軟な運用に対応できます。

また、景品の在庫数管理や当選確率の設定も可能なので、「週末は当選率アップ」「期間の前半は当選しやすくして来場者を増やす」といった戦略的な展開も簡単に実現できます。

スタンプラリーやフォームとの組み合わせが自在

キュリアは、デジタル抽選だけでなく、デジタルスタンプラリーやフォーム、

クーポンなどを一体的に運用できる点が大きな強みです。

例えば、「スタンプを3つ集めたら抽選に参加」「アンケートに答えると抽選できる」といった流れも、

1つの管理画面で連携設定が可能です。

これにより、参加者の体験を一貫性のある設計で提供することができます。

関連リンク:

→フォームの活用方法10選!

→デジタルスタンプラリーとは?

背景画像が設定可能なQRコードで差別化

キュリアのユニークな機能のひとつが、「背景画像を設定できるQRコード(デザインQR)」の生成機能です。

この機能を使えば、ブランドロゴやキャラクターをあしらったオリジナルデザインのQRコードを作成することができ、

キャンペーンの世界観やブランド価値を視覚的に訴求できます。

さらに、背景画像付きQRコードは偽造防止にも効果的で、他のキャンペーンとの差別化にもつながります。

→関連リンク:デザインQRとは?

作り放題&即時修正可能で外注不要

キュリアは月額固定でコンテンツが作り放題のため、繰り返し参加を想定したキャンペーンも

追加コストを気にせず自由に展開できます。

また、仕様変更にも即時対応できるクラウド型サービスのため、

「景品の在庫が足りなくなった」「参加者の反応を見て確率を調整したい」といった突発的な対応もスムーズです。

これにより、外注費用や制作コストを大幅に削減しつつ、スピード感のあるPDCA運用が可能となります。

9.まとめ

本記事では、「繰り返し 抽選 デジタル」というキーワードを軸に、参加者の再来を促す施策設計について解説してきました。

デジタル抽選は、インスタントに結果が分かる楽しさや、スマートフォン1つで完結できる手軽さが特徴で、

商業施設・展示場・自治体イベントなど、多くの現場で活用されています。

中でも、「1日1回」「スタンプ3個で抽選」「友達紹介で追加抽選」といった繰り返しを前提とした仕組みは、

来場者の再訪や回遊、購買意欲の向上に大きく貢献します。

そして、これらを実現するためのツール選びでは、

・抽選条件の柔軟な設定

・コンテンツ同士の連携

・ノーコードでの簡単操作

・ビジュアル表現の自由度

・費用対効果の高さ

といった視点が求められます。

これらの要素をすべて備えているのが、ノーコード型スマートフォンコンテンツ作成ツール「キュリア」です。

キュリアを使えば、抽選・スタンプラリー・クーポンなどの多彩な施策を低コストかつスピーディーに実装でき、

再訪したくなる・参加したくなる体験設計を手軽に実現できます。

キャンペーンに「楽しさ」と「仕掛け」を加えることで、

単なる集客からファン化・エンゲージメント強化へとつなげていきましょう。