2025年9月22日

展示会で“記憶に残る”ブースをつくる方法|集客・名刺交換・アプローチまで完全解説

展示会で“記憶に残る”ブースをつくる方法|集客・名刺交換・アプローチまで完全解説

1.はじめに

展示会は、業界関係者や潜在顧客と直接つながることができる、非常に貴重なマーケティングの場です。

その中で、いかにして自社ブースに足を運んでもらうか=“ブース集客”を実現するかが、成功の鍵を握ります。

しかし、実際の展示会現場では、「たくさんの来場者がいるのに、自社ブースにはあまり人が来ない」

「チラシを配るだけで終わってしまった」「他社のブースに流れてしまっている」など、さまざまな悩みや課題が聞かれます。

展示会で成果を出すには、ブース装飾や展示物、声掛けなどの“基本装備”を整えるだけでは不十分です。

来場者に「立ち寄りたい」と思わせ、「印象に残る体験」を提供し、「展示会後にもう一度接触したい」

と思わせるための戦略的な仕掛けが必要です。

本記事では、展示会におけるブース集客の基本から、来場者の関心を引き寄せるデジタル施策、

そして展示会後のアプローチの工夫まで、今すぐ実践できる具体策をわかりやすく解説します。

さらに、誰でも簡単にスマートフォン向けの体験型コンテンツを作成できるノーコードツール

「キュリア」を活用した実践的な施策も紹介しています。

来場者が思わず足を止め、名刺交換が自然に生まれ、展示会終了後の商談につながるような“記憶に残るブース”の作り方を、

一緒に見ていきましょう。

2.基本装備が集客の土台を作る

展示会での集客は、来場者との「最初の接点」で決まります。

そのためにはまず、ブースそのものに“来たくなる要素”が備わっているかを確認することが重要です。

ここでは、展示会で欠かせない3つの基本装備をご紹介します。

声掛け・呼び込みの積極性

通路を歩く来場者に対して、スタッフが積極的に声をかけることは、もっとも基本的でありながら非常に効果的な手段です。

単なる「こんにちは」ではなく、「○○をご案内しています」「最新の△△を体験してみませんか?」

「□□のお悩みありませんか?」といった、来場者の関心を引き出すワードを意識して使いましょう。

また、スタッフ全員が笑顔で立ち、目線を合わせることで、自然とブースの雰囲気が明るくなり、立ち寄りやすい印象を与えます。

ブース装飾による“視覚的アテンション”の獲得

展示会場では、多数のブースが並んでいます。

その中で目を引くためには、遠くからでも視認性の高い装飾が求められます。

高さのあるバナー、動きのあるデジタルサイネージ、統一感のあるカラー設計などを工夫することで、

「あのブース、何だろう?」と興味を持ってもらえます。

特に、視線を集める「高い位置の訴求」と、手に取って見たくなる「低い位置の展示物」の組み合わせが効果的です。

展示品・資料の魅力と配置

製品やサービスを展示する際は、「誰の、どんな課題を解決できるのか」がひと目で伝わる設計にすることが重要です。

また、パンフレットやチラシは手に取りやすい位置に設置し、内容が端的でわかりやすいことが求められます。

加えて、配布物には名刺交換やQRコードによる誘導など“次のアクション”へつながる工夫を組み込みましょう。

これらの基本装備は、「ただ出展する」から「来場者が自然と引き寄せられるブース」へと変える第一歩です。

3.名刺交換を打診する重要性と、その前にある落とし穴

展示会で来場者と接点を持ったとしても、それを活かしきれなければ意味がありません。

その接点を「後日の商談」や「フォローアップ」へつなげるためには、確実な連絡先を入手することが必要です。

しかし、現場では次のような課題がよく見られます。

チラシを配って満足してしまう

ブースで説明をして、その場でチラシを手渡すだけで終わってしまうケースは少なくありません。

名刺交換を打診せず、連絡先を得る機会を逃してしまうと、どれだけ丁寧に説明しても、その後アプローチする手段がありません。

主催者提供のバーコードや二次元コードでは情報が不十分なことも

最近は、来場者が事前登録した情報をバーコードや二次元コードで読み取ることも一般的になってきました。

しかし、そこに登録されている情報は、来場者自身が記入した内容であるため、

企業名だけで部署名や担当者名が抜けていることも多いです。

電話番号や役職などが欠けているケースもあり、後日のアプローチに支障が出ることもあります。

名刺交換は「失礼」ではなく「ビジネスの基本」

これらの背景を踏まえると、自分たちの言葉で名刺交換を打診することは、むしろ親切でありビジネス上の基本行為といえます。

チラシやカタログやデモでサービスの案内をした後に、

「後日詳細な事例をご案内したいので、ご挨拶させていただいてもよろしいですか」と伝えて名刺入れを取り出し、

自然な流れを用意しておきましょう。

名刺交換を通じて、ただの「ブース訪問者」が「将来の顧客候補」へと一歩進むことになります。

4.これだけでは足りない時の“補填策”とは?

声掛け、装飾、展示資料、名刺交換――これらは展示会ブースにおける「基本装備」であり、しっかりと準備する必要があります。

しかし、それでも「集客が思うようにいかない」「立ち止まってくれても名刺交換までは至らない」

という状況に陥ることは少なくありません。

このようなときに必要なのが、“補填策”としての仕掛けや演出です。

限られたスペースと時間の中で、より多くの来場者にアプローチするためには、

来場者の興味・関心を引き出す工夫を加えることが重要です。

足を止めさせるには「きっかけ」が必要

展示会では、来場者がブース前を通り過ぎる時間は、ほんの数秒です。

その短い間に「立ち寄る理由」を持ってもらうには、感情を動かすようなきっかけが必要です。

例えば、「何かが当たる」「写真を撮って楽しめる」「スタンプを集めて景品がもらえる」など、

参加者が「自分ごと化」できる仕組みがあるだけで、立ち止まる確率は大きく上がります。

デジタル施策は“補填”だけでなく“強化”にも有効

こうした補填策として、近年注目されているのがデジタルツールの活用です。

紙の抽選券やアナログなゲームに比べ、デジタルならではの演出や参加ログの取得、回遊促進の設計が可能になるため、

単なる「お楽しみ」では終わらない価値ある仕掛けが実現できます。

ブース装飾や声掛けが苦手な企業であっても、目を引くスマートフォンコンテンツを用意するだけで、

人を集める起点を作れるのです。

補填策は、「できないことを補う」だけでなく、「得意分野をさらに伸ばす」ための戦略でもあります。

5.ブース集客を劇的に変えるデジタルツール活用アイデア5選

展示会では、「目立つブース」や「派手な装飾」だけが人を引き寄せるとは限りません。

大切なのは、来場者の行動意欲を高める“参加型の仕掛け”を提供することです。

ここでは、ブースへの集客力を劇的に高める5つのデジタル施策をご紹介します。

①デジタル抽選で足を止めさせる

ガチャやおみくじ、スクラッチといったデジタル抽選は、スマートフォンから簡単に参加でき、

「当たりが出るかも」「試してみたい」といった心理を刺激します。

来場者が楽しみながらブースに立ち寄る流れを作ることができ、集客の“呼び水”として最適です。

デジタル抽選は、紙を使わないため管理が簡単で、抽選結果や参加者のログを活用して、

後日のフォローにもつなげることができます。

関連リンク:

②デジタルスタンプラリーで回遊を促進

展示会が複数企業による共同開催であれば、スタンプラリー形式で複数ブースを巡ってもらう施策が効果的です。

来場者は“目的”を持って移動するようになり、ブースの訪問数が大幅に増加します。

デジタル化することで、紙スタンプのような紛失や押印ミスの心配もなく、参加状況の集計や抽選との連携もスムーズに行えます。

関連リンク:

③フォトフレームでSNSシェアを狙う

来場者がブースで撮影した写真に、企業ロゴやキャラクター入りのオリジナルフレームを合成する「フォトフレーム施策」は、

エンタメ性が高く、SNS映えもするため、来場者の自然な投稿による拡散効果が期待できます。

「この写真、かわいい!」「他の人もやっているから私も」といった感情を刺激し、

ブース前での待ち時間が発生するほど人気になるケースもあります。

関連リンク:

④フォーム×クーポンで“その後”の接点を作る

来場者にアンケートや資料請求フォームへの入力を促し、回答者に特典クーポンをその場で配布する仕組みを取り入れれば、

ブース滞在時間を延ばし、後日の営業フォローにつながる“名簿”を効率的に取得できます。

LINE連携やQRコード経由での入力により、紙に記入してもらうよりもハードルを下げ、

記録もデジタルで残せるのがメリットです。

関連リンク:

⑤デザインQR・バリアブルQRで印象に残す

配布するチラシや名刺に印刷するQRコードは、目立つものでなければスルーされることも多いです。

そこで、背景画像を設定できる「デザインQR」を使えば、視覚的に印象を残せるだけでなく、

企業の世界観やブランドカラーを反映した独自性のある誘導が可能になります。

さらに、閲覧者ごとに異なる情報を届けられる「バリアブルQR」を活用すれば、

パーソナライズされた体験や効果測定も実現できます。

関連リンク:

6.展示会後のアプローチが「商談化率」を左右する

展示会で集客に成功したとしても、それはあくまで「きっかけ」に過ぎません。

成果として本当に重要なのは、展示会後にいかに早く、効果的なアプローチができるかどうかです。

そのタイミングと内容次第で、見込み客との関係性は大きく変わります。

展示会終了の翌日までにアクションを起こす

展示会で名刺交換をした相手には、可能な限り翌日までにお礼メールや電話を送ることが理想です。

「昨日はお忙しい中、弊社ブースにお立ち寄りいただきありがとうございました」という一言だけでも、

来場者の記憶に自社の存在を焼き付けることができます。

また、具体的な資料や導入事例を添えて送れば、「この企業は本気だな」という印象を持ってもらいやすくなり、

商談へのステップがスムーズに進みます。

ただし“覚えていてもらう工夫”がなければ効果は薄れる

一方で、展示会では多くの企業と名刺交換をするため、来場者の頭の中では誰が誰だったのかが混在しがちです。

せっかく連絡をしても「どの会社だったかな……」と思われてしまえば、返信率も低下します。

そこで重要なのが、「記憶に残る仕掛け」を展示会時に用意しておくことです。

- 他にはないデザイン性のある名刺(例:形状、QR付き、ブランドカラーを使ったもの)

- その企業ならではのユニークなブース体験(例:ガチャでオリジナルグッズが当たる、フォトスポットで写真が撮れる)

- 印象的な見た目(例:オリジナリティあるブース装飾やオリジナルTシャツ&トレーナー)

このような“覚えておいてもらえる工夫”をすることで、後日の連絡が単なる営業連絡ではなく、

「あの体験をくれた会社からの連絡だ」という印象に変わるのです。

7.ブース集客を“仕組み化”するノーコードツール『キュリア』

これまでご紹介したようなデジタル施策は、どれも集客力を高めるうえで有効です。

しかし、「アイデアは良くても実現に手間がかかるのでは?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。

そこでご紹介したいのが、ノーコードで誰でもスマートフォン向けの体験型コンテンツを作れるツール『キュリア』です。

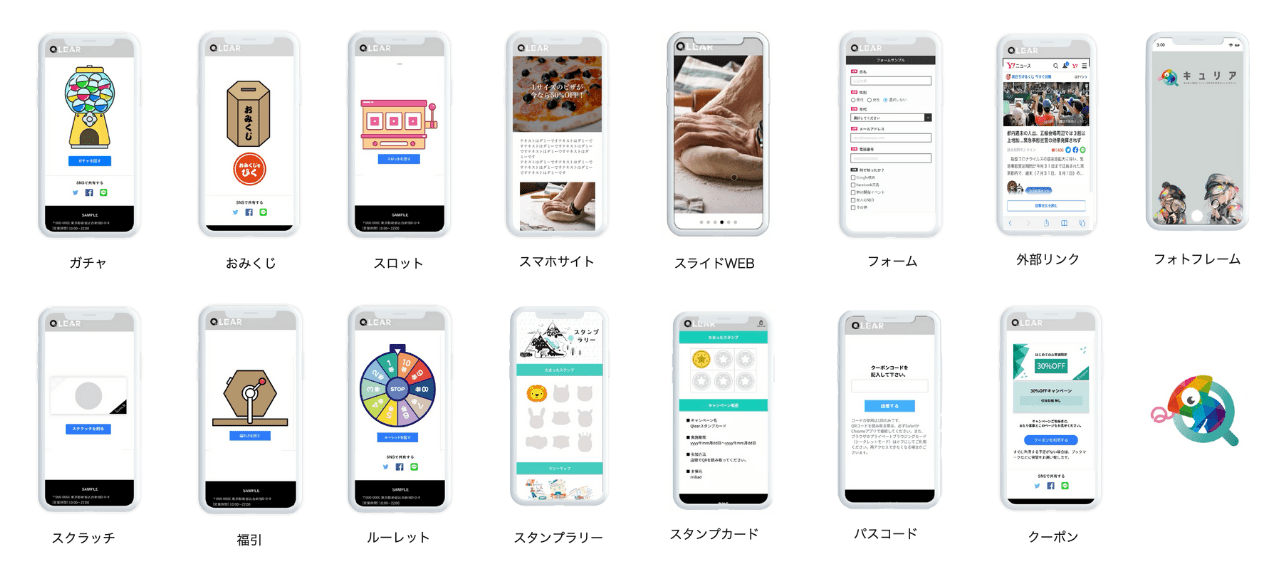

20種類のスマートフォンコンテンツを簡単作成

『キュリア』では、以下のような参加型・体験型のコンテンツをテンプレートから選んで、すぐに作成することが可能です。

・抽選(福引、ガチャ、ルーレット、スロットなど)

・回遊促進(スタンプラリー)

・診断・アンケートフォーム

・クーポン配布

・フォトフレーム(ブース来場記念写真)

・LP(ランディングページ)作成 など

どれもスマートフォンでその場ですぐ体験できる仕様なので、展示会のブースに設置したQRコードを読み取ってもらうだけで、

来場者を体験の世界へと誘導できます。

クラウド型だから即時変更&作り放題

キュリアはクラウド型のサービスのため、展示会当日に内容変更があってもその場で即時対応が可能です。

また、「作り放題」プランのため、複数ブースや連動企画にもコストを気にせず柔軟に対応できます。

独自のデザインQRで差別化と印象アップを同時に実現

さらに、キュリアでは「背景画像を設定できるオリジナルQRコード(デザインQR)」を作成できます。

通常のQRコードでは味気ない印象になりがちですが、ブランドロゴや展示会のビジュアルを背景に設定することで、

視覚的に目立つQRコードを作成可能です。

この機能を使えば、名刺やチラシに記載するQRコードも目に留まりやすくなり、

他ブースとの差別化や詐欺防止・安心感の向上にもつながります。

関連リンク:

8.まとめ

展示会での成果は、「どれだけ名刺を集めたか」「どれだけチラシを配れたか」ではありません。

どれだけ“記憶に残る体験”を提供し、展示会後のアプローチにつなげられたかが、最終的な商談や成約の成果に直結します。

そのためには、ブースに立ち寄ってもらうための装飾・声掛け・展示資料といった基本装備を整えることに加え、

“補填策”としての参加型コンテンツや印象に残る演出を加えることが欠かせません。

特に、ノーコードで簡単にスマートフォン向けのコンテンツを作成できる『キュリア』のようなツールを使えば、

社内で完結しながらもプロのような演出が可能となり、企画立案者の負担を大幅に軽減しつつ、

確実に集客力を高めることができます。

また、展示会後のフォローを確実に行い、名刺交換をきっかけに、

「この前の展示会のあの企業」と思い出してもらえるようにするためにも、体験に“感情”を乗せる仕掛けが重要です。

印象に残る展示会ブースをつくりたい。

もっと来場者とつながるきっかけがほしい。

デジタル施策で差をつけたい。

そんな悩みや課題を抱えているなら、

ノーコードで簡単に始められる『キュリア』を、ぜひ試してみてください。

きっと、次の展示会では「いつもと違う手応え」を感じていただけるはずです。